健康情報を更新しました 「汗疹(あせも)」

今月の健康情報は「汗疹(あせも)」です。

汗疹(あせも)

高温多湿になるこの季節。皮膚のトラブルに悩まされていませんか?

高温多湿になるこの季節。皮膚のトラブルに悩まされていませんか?

今回は、梅雨や夏に起こりやすい皮膚トラブルのひとつ、「汗疹(あせも)」についてご紹介します。

汗疹(あせも)とは、皮膚の中に汗が詰まってできる皮膚の炎症です。

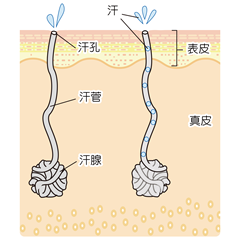

通常、汗は汗腺(汗をだす通り道)を通って皮膚の外に出ますが、汚れやホコリ等で汗の出口が詰まると中で炎症が起きてしまい、汗疹(あせも)となります。

・汗腺→汗管→汗孔と通じて汗が出る

・汗腺→汗管→汗孔と通じて汗が出る

皮膚の真皮の奥深くに汗腺があり、そこから汗管という汗の通り道が伸び、体の表面にある汗孔と呼ばれる汗の出口に通じています。

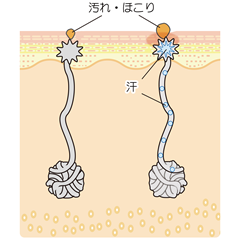

・汗の出口が塞がり汗が溜まる

・汗の出口が塞がり汗が溜まる

汗の出口(汗孔)が汚れやほこりで塞がっていると皮膚内の汗腺に汗が溜まります。

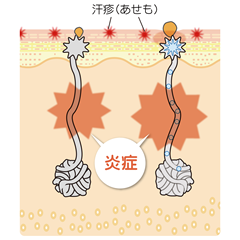

・汗の通り道辺りで炎症を起こす

・汗の通り道辺りで炎症を起こす

汗が溜まると、汗の通り道(汗管)の辺りで炎症を引き起こし、汗疹(あせも)ができます。

・通気性の悪い衣服を着用したとき

・通気性の悪い衣服を着用したとき

・高温多湿の環境での労働や運動

・発熱性の病気での大量発汗

あせもは、頭や額、首、肘の内側、足の付根など、汗が乾きにくい場所によくできます。

小さなブツブツができ、赤く腫れ、痛みを伴います。

あせも治療の基本はスキンケアです。

特に乳幼児や子供はあせもができやすいので、以下に注意して肌を清潔に保つよう心がけましょう。

・汗を拭き取る。

・汗を拭き取る。

汗をかいたら濡れたガーゼやタオルで拭き取りましょう。

・シャワーで汗を流す。

・シャワーで汗を流す。

こまめにシャワーで汗を流しましょう。

・掻き傷に注意する。

・掻き傷に注意する。

掻き壊した場合、傷口から細菌感染するおそれがあるので、早めの治療が必要です。

汗疹は、軽い症状の場合、ホームケアで治りますが、症状が改善しない場合には医師に相談しましょう。医療機関では抗菌薬お飲み薬や塗り薬で治療します。

汗疹(あせも)の正しい予防法を身につけ、梅雨と夏の暑さを乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「不眠症」

今月の健康情報は「不眠症」です。

不眠症

寒暖差が激しく、生活環境が変化する方も多いこの時期は、不眠になりやすい季節です。

寒暖差が激しく、生活環境が変化する方も多いこの時期は、不眠になりやすい季節です。

日本人の5人に1人は睡眠に何らかの悩みを抱えていると言われています。

今回は「不眠症」についてご紹介します。

夜寝つきが悪い、夜中に起きてしまう、眠りが浅い、などの症状が続き、よく眠れないために日中の眠気や注意力の散漫、疲れなどの不調が現れる病気です。

1つの原因や病気だけではなく、いろいろな要因が重なって起こります。

生活環境…時差、受験勉強、夜勤などによる体内時計の乱れ

生活習慣…アルコール、カフェイン、たばこなど

ストレス…仕事、人間関係の悩みなど

身体的要因…痛み・かゆみを伴う病気、喘息、花粉症など

・入眠障害

・入眠障害

床について寝付くまでに30分~1時間以上かかる。

・中途覚醒

・中途覚醒

一度眠りについても、翌日起床するまでに何度も目が覚める。

・早朝覚醒

・早朝覚醒

早く目が覚め、その後眠れない。

・熟眠障害

・熟眠障害

眠りが浅く、睡眠時間のわりに熟睡した感じが得られない。

これら4症状は2つ以上が重複して見られることがよくあります。

不眠が原因で動機、息切れ、頭痛、慢性疲労などが起こることがあります。

また、日中の眠気やだるさ、集中力低下が引き起こされる恐れがあり、事故にもつながりやすくなります。

さらに、長期間の睡眠障害は、生活習慣病やうつ病などを発症しやすくなります。

睡眠薬による治療の他に、以下の治療法があります。

・睡眠衛生教育

良い睡眠習慣を身につけ、眠りにふさわしい環境を整えることが、より良い睡眠につながります。医師が日常生活や睡眠の習慣について指導します。

良い睡眠習慣を身につけ、眠りにふさわしい環境を整えることが、より良い睡眠につながります。医師が日常生活や睡眠の習慣について指導します。

※睡眠前の飲酒、喫煙が不眠の原因となる場合があります。

・高照度光療法

高照度光を一定時間照射し、望ましい睡眠時間帯に矯正する治療法です。

高照度光は生体リズムの周期をずらす作用があるので、睡眠の時間帯がずれている場合に有効な治療法です。

不眠は治るもので、永久に続くものではありません。

症状に心当たりがある方は、内科、心療内科、メンタルクリニックなどを受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「水ぼうそう(水痘)」

今月の健康情報は「水ぼうそう(水痘)」です。

水ぼうそう(水痘)

入園・入学などで集団生活が始まるこの時期は、子どもの感染症に注意が必要です。

入園・入学などで集団生活が始まるこの時期は、子どもの感染症に注意が必要です。

今回は、子どもの代表的な感染症のひとつ「水ぼうそう(水痘)」についてご紹介します。

水痘帯状疱疹ウイルスの感染による皮膚感染症です。

水痘帯状疱疹ウイルスの感染による皮膚感染症です。

寒くなる12~1月が発症のピークですが、入園・入学などの集団生活を始める春先にも流行します。

感染力が強く、9歳くらいまでにほとんどの子どもがかかります。

感染して症状が出るまでの潜伏期間は約2週間です。

一度感染すると生涯にわたって続く免疫ができます。

・発熱

37~38度くらいの熱が2~4日間続きます。(発熱がない場合もあります。)

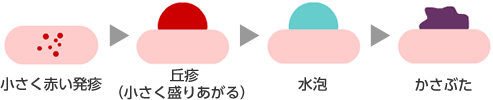

・発疹

次のような経過をたどります。

水泡は3~4日でかさぶたに変わります。

水泡が全てかさぶたになるまで幼稚園や学校に行ってはいけません。

(およそ1週間くらいが目安です。)

抗ウイルス薬の内服や塗り薬、抗生物質やかゆみ止めなどで治療します。

体や衣類を清潔に保ち、小さい子どもでは爪を短く切るなどして、とびひを予防しましょう。

成人の水痘では、一般的に小児の水痘より症状が強く、合併症や死亡のリスクが高いと考えられています。

約15%に肺炎を合併するといわれており、まれに脳炎や腎炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあります。

また、妊婦が発症した場合、胎児にもウイルス感染し、乳幼児期に帯状疱疹を発症する可能性があります。

対象年齢、接種回数など詳しくはお住まいの市町村にお問合せください。

水痘は抗ウイルス薬の早めの服用が有効です。

症状に気づいたら、すぐに医療機関にご相談下さい。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「花粉症の予防と対策」

今月の健康情報は「花粉症の予防と対策」です。

花粉症の予防と対策

今年も花粉症の季節がやってきました。

今年も花粉症の季節がやってきました。

花粉症を発症してしまってから治療するのではなく、花粉症にかかる前に予防することが一番重要です。

花粉症発症のはっきりとした原因は不明ですが、以下のような原因が考えられます。

・スギ花粉の増加

・スギ花粉の増加

杉の植林に伴う、花粉の飛散量増加

・食生活の変化

・食生活の変化

食生活の乱れによる免疫力の低下

その他にも

・大気汚染

・ストレスによる免疫力低下

なども花粉症発症の原因と考えられます。

・花粉情報を入手する

その日の花粉情報をチェックしてマスクの着用や外出を控えるなどして、対策を講じます。

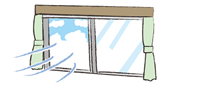

・窓やドアを閉める

・窓やドアを閉める

花粉がたくさん飛んでいるときは、窓やドアを閉めましょう。

・外出を控えめにする

・外出を控えめにする

花粉がたくさん飛んでいるときは、外出を控えめにしましょう。

・マスク・メガネ・帽子を着用

・マスク・メガネ・帽子を着用

外出時はマスク、メガネ、帽子を着用し、すべすべした素材の服を選びましょう。

・花粉を残さない

・花粉を残さない

帰宅したら、衣服や髪を払って入室し、うがいやシャワーを励行しましょう。

・こまめに掃除する

・こまめに掃除する

部屋に入ってしまった花粉はこまめな掃除で除去します。空気清浄機の使用も効果的です。

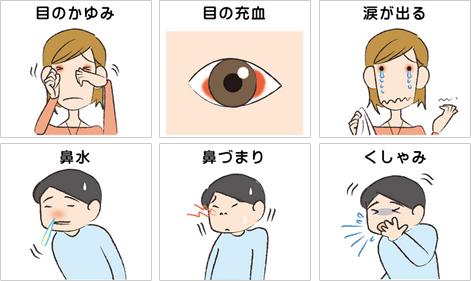

代表的な症状として、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ等が挙げられます。

自覚症状が出てきたら、我慢せずにまずはアレルギー検査を受けてみましょう。

花粉症の症状でお困りの方、アレルギー検査をご希望の方は医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「冬の皮膚トラブル」

今月の健康情報は「冬の皮膚トラブル」です。

冬の皮膚トラブル

寒さが一段と厳しくなるこの季節。

寒さが一段と厳しくなるこの季節。

お肌のかさつき、かゆみなどの皮膚トラブルに悩まされていませんか?

今回は、皮膚トラブルの中でも冬に多く発症する

「乾燥肌」・「しもやけ」・「低温やけど」

についてご紹介します。

■皮脂欠乏症とは

皮膚表面の脂=皮脂が減少することで、水分が失われ、肌が乾燥する症状です。

皮脂は年齢とともに減少するため、中高年の方に多く見られます。

病気というよりは加齢による変化で誰にでも起こり得ます。

■症状

・肌がカサカサになる。

→悪化すると皮膚がはがれ落ちる、ひび割れる。

・かゆみを伴う。

→かいて悪化すると湿疹になる。

■予防法

・お肌の保湿をしっかり。

・室内を充分に加湿する。

・肌着は刺激の少ないものを使用する。

・アルコールは控えめに。

■しもやけとは?

凍瘡(とうそう)とも言い、寒さや冷えによって血行が悪くなって起こる炎症のひとつです。

手足の指や鼻の先、耳たぶなど血管の細い末端部分に発症しやすく、子どもや女性の方がなりやす

いようです。

■症状

・手足が赤く腫れる、発疹ができる。

・温めるとかゆみが起こり、冷えると痛みを感じる。

■しもやけの治療

血行不良を改善するため下記のような治療法があり、複数を組み合わせて行う場合もあります。

・ビタミンEの摂取

・漢方薬の内服

・赤外線

・温浴マッサージ

※皮膚が赤みをおびている場合は、炎症を押さえるためステロイド外用薬を使用します。

■しもやけの予防法

特に手袋、靴下などで体の末端部分の防寒対策を心がけましょう。

■低温やけどとは?

体温より少し高い熱(45~50度程度)に数時間さらされることによって起こります。

低い温度でゆっくり進行するために熱さや痛みを感じにくく、気がついたときには皮膚の深部まで達する重症のやけどになっているケースが多いです。

■どこでどのように起こるの?

カイロ、床暖房、こたつなどの暖房器具を長時間使用する際は注意が必要です。

また、暖房器具以外でも膝にのせたノートパソコン、携帯電話、充電器でも低温やけどを引き起こすことがあります。

■症状

・皮膚が赤くなる。

・軽い痛み、少しぴりぴりする。

※見た目の症状が軽くても、長時間かけて皮膚の深い部分までやけどになっていることがあります。

低温やけどになってしまったら、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

■予防法

・あんかや湯たんぽなどは寝る前に入れておき、就寝前にはずすようにする。

まだまだ厳しい寒さが続きます。

皮膚トラブルの正しい予防法を身につけ、冬を乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「かぜ症候群」

今月の健康情報は「かぜ症候群」です。

かぜ症候群

実は、医学的には「かぜ」という病気はありません。

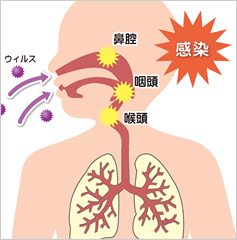

上気道(鼻・咽頭・喉頭)の急性炎症を総じて「かぜ症候群」と言います。

のどや鼻からウイルス・細菌が侵入し感染します。

・発熱、鼻水、鼻づまり、咳・のどの痛み、くしゃみなどの症状が出ます。

・その他、急性咽頭炎、扁桃炎、中耳炎になる場合もあります。

鼻腔・咽頭・喉頭に感染し、炎症を起こします。

※抵抗力が落ちていると、炎症が強くなります。

かぜ症候群 |

インフルエンザ |

|

| 特徴 | 鼻や喉の症状が強いのが特徴です。 | 全身症状(寒気、倦怠感、下痢、吐き気)が強くあらわれます。 |

| 主な症状 | せき、鼻水、喉の痛み、微熱程度の発熱 ※重症化はほぼなし |

関節痛、筋肉痛、強い倦怠感、38度以上の高熱 ※重症化しやすい |

| 原因 | ・ライノウイルス ・アデノウイルス など |

インフルエンザウイルスA・B・C型 |

| 発症 | 比較的ゆっくり | 急激 |

| 感染力 | 比較的弱い | 強い |

・バランスのよい食事と十分な睡眠をとりましょう。

・からだを鍛え基礎体力をつけましょう。

・乾燥した場所や人ごみは避けましょう。

・部屋の加湿、適度な保温と換気をしましょう。

・発熱はあるか。いつから始まり、どのように推移しているか。

・周囲で流行している病気はあるか。

・水分摂取はできているか。食欲はあるか。

体調管理には十分気を付けて、寒い冬を乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「溶連菌感染症」

今月の健康情報は「溶連菌感染症」です。

溶連菌感染症

溶連菌感染症とは、溶連菌(A群β溶血性連鎖球菌)がのどに感染して起こる病気の総称です。

感染は飛沫感染(つばや唾液等による感染)で、幼児や学童児に多く見られ、集団感染などもあります。

最初はかぜに似た症状(発熱、頭痛、倦怠感など)から始まります。

その後、舌にブツブツができるイチゴ舌の症状、全身発疹の症状があらわれることがあります。

・咽頭炎・扁桃腺炎

発熱、喉が痛い・赤い、扁桃腺に白いものがつきます。

・口蓋の点状紅斑・点状出血斑

口の中の口蓋垂(※)を中心とした赤い小さな点状の出血斑がみられます。

※口蓋垂(こうがいすい)…のどちんこ。

・イチゴ舌(発病2~4日目)

舌にブツブツができ、イチゴの表面のようになります。

・全身発疹(発病1~2日目)

顔や股のところに、小さい赤い発疹が多数出現します。かゆみを伴うこともあります。

・皮膚落屑(5~6日目以降)

いろいろな症状が消えた後に、手や足の指先から皮がめくれてきます。

・その他の症状

頭痛・だるさなどの発熱に伴う症状が認められます。嘔吐を伴うことはありますが、下痢はありません。

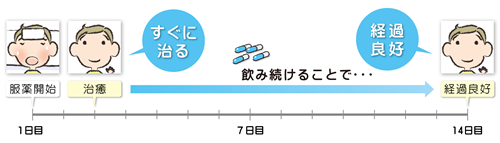

抗生物質の投与が基本となります。

合併症を防ぐために、10~14日間、抗生物質を飲むことが勧められています。

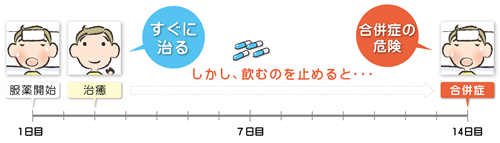

発症時の症状がおさまったからといって油断せず、薬は処方された通り、最後まで飲みきるようにしましょう。

■薬を飲み続けた場合

■薬を途中で止めた場合

また、症状が改善した後も尿の中に血液が混じっていないか検査をします。

検尿の時期、回数は医療機関によって異なりますので、自己判断で治療を中断せず、医師の指示に従うようにしましょう。

■登校・登園について

・医療機関の受診日とその翌日は登校・登園できません。

・熱が下がり、全身状態がよくなれば登校・登園が可能となります。

症状が改善されても、完治させないと生き残った溶連菌によって合併症を引き起こします。

中耳炎、気管支炎、リンパ節炎、副鼻腔炎、急性腎炎、リウマチ熱

予防接種はありません。他の感染症同様、手洗い・うがいを徹底しましょう。

合併症を防ぐためにも、早めの適切な治療が大切です。

症状に心当たりのある方は、医療機関を受診して下さい。

病気を予防して、楽しい年末年始を過ごしましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「ノロウイルス」

今月の健康情報は「ノロウイルス」です。

ノロウイルス

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は通年発生していますが、特に冬季(例年11月下旬~3月頃)に流行します。

嘔吐や下痢、腹痛などが主な症状です。

通常3日程度で軽快し、後遺症もありませんが、乳幼児・高齢者は重症化することがあるので注意が必要です。

ノロウイルス |

ロタウイルス |

|

| 特徴 | 乳幼児から成人まで幅広く発症します。 比較的軽症ですが感染力が強く、何度もかかる場合があります。 |

乳幼児の急性下痢症の最も主要な原因がロタウイルスによるものです。 幼稚園・保育園などでの集団感染も多く見られます。 |

| 季節 | 季節を問わず発症しますが、生食で食べる機会の多いカキが旬を迎えることや、空気が乾燥することなどから、冬場(例年11月下旬~3月頃)に多く見られます。 | 冬から春にかけて流行します。 |

| 感染経路 |  ・貝類の生食などによる食中毒。 ・貝類の生食などによる食中毒。 ・患者の吐しゃ物やふん便などから直接または二次的に感染する場合。 ・感染者の調理した食品を食べた場合。 |

・汚染された食品や水を摂取した場合。 ・汚染された食品や水を摂取した場合。 ・汚染された物の表面に接触して、手指から口に入り感染する場合。 |

特効薬がないため対症療法となります。

脱水症を防ぐため、経口補水液などで水分補給をします。

乳幼児には赤ちゃん用のイオン飲料水などを少しずつ何回かに分けて飲ませてあげましょう。

また、胃腸に負担のかからない食事をとるよう心がけましょう。

手は指先から手首まで、しっかりと石鹸を泡立ててよく洗いましょう。

食品(特に二枚貝)を加熱調理する場合は、十分に加熱しましょう。(中心温度85℃で1分以上)

調理器具の洗浄消毒をしっかりとしましょう。

感染者の糞便や吐しゃ物を処理するときは、使い捨ての手袋・マスクを使用し、直接手で触れないようにしましょう。

気になる症状が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「季節性インフルエンザ対策」

今月の健康情報は「季節性インフルエンザ対策」です。

季節性インフルエンザ対策

寒くなり空気が乾燥してきたら、インフルエンザが流行する季節の到来です。

流行する前に十分な対策をとり、季節性インフルエンザを予防しましょう。

感染力が強く、重い合併症を引き起こすこともある病気です。

突然高熱が出るのが特徴で、同時に、悪寒、頭痛、筋肉痛や関節痛の全身症状も現れます。

インフルエンザは、風邪とは異なり症状が重くなります。

特に、ご高齢の方や乳幼児は注意が必要です。

かぜ症候群 |

インフルエンザ |

|

| 特徴 | 鼻や喉の症状が強いのが特徴です。 | 全身症状(寒気、倦怠感、下痢、吐き気)が強くあらわれます。 |

| 主な症状 | せき、鼻水、喉の痛み、微熱程度の発熱 ※重症化はほぼなし |

関節痛、筋肉痛、強い倦怠感、38度以上の高熱 ※重症化しやすい |

| 原因 | ライノウイルス アデノウイルス |

インフルエンザウイルスA・B・C型 |

| 発症 | 比較的ゆっくり | 急激 |

| 感染力 | 比較的弱い | 強い |

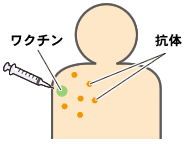

ワクチンは重症化を防ぐことに効果があり、インフルエンザにかからないというわけではありません!

またインフルエンザワクチンは「普通の風邪」には効果がありません。

・ワクチンの理論

予防のためのワクチン接種 |

実際にウイルスに感染 |

|

|

外部からのウイルスを攻撃する抗体(免疫)ができます。 |

すでにできた抗体がウイルスを攻撃します。 |

・接種後の副反応

発疹、かゆみ、頭痛、発熱、倦怠感などが起こる場合がありますが、通常は2~3日中に収まります。

【重大な副反応】

ショック、じんましんが生じることがあります。

※他、ギランバレー症候群、けいれん、肝機能障害など

| -卵などにアレルギーがある方- ワクチン用のウイルスはふ化鶏卵で培養するため、卵などにアレルギーがある方は注意が必要です。 |

季節性インフルエンザの予防法として、重要なのが流行前に予防接種を行うことです。

最も流行する時期は12月下旬から3月上旬頃です。

予防接種の効果が現れるまでに2週間程度を要することから、12月中旬までに接種をしましょう。

また、小学生以下の小児は2回接種が必要です。

接種間隔は3~4週間位が最もよいと言われています。

そのため小児の1回目の接種は11月中に受けることをお勧めします。

手洗いは接触による感染を防ぎます。

また、うがいはのどの乾燥を防ぐ効果があります。

インフルエンザウィルスは乾燥した状態で活発に活動します。

適度な室温と湿度を保つようにしましょう。

定期的に室内の換気を行うことも忘れずに。

抵抗力が落ちるとインフルエンザに感染しやすくなります。

規則正しい生活を心がけ、体力を保ちましょう。

ウイルスを体に寄せ付けないようにすることで、感染の可能性は低くなります。

咳やくしゃみなどの飛沫から感染を防ぐ効果があります。

(ただし、マスクで完全に防ぐことはできません。)

また、マスクにはのどの乾燥を防ぐ効果もあります。

インフルエンザ予防接種の費用や期間については、医療機関にご相談下さい。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「秋の花粉症にご用心」

今月の健康情報は「秋の花粉症にご用心」です。

秋の花粉症にご用心

夏の終わりから秋にかけて、くしゃみが止まらず水っぽい鼻水が続く方。

風邪よりも花粉症やハウスダストのアレルギー症状を疑った方がよいかもしれません。

花粉は春だけではなく、1年中飛散しています。

秋の花粉症は、春より症状が軽いことが多いですが、中には夏の疲れと重なり 症状が重くなるケースもあります。

通常、風邪の症状は1週間程で治まりますが、 2週間以上水っぽい鼻水が続く場合は、 花粉症やハウスダストのアレルギーの可能性があります。

秋に発症する花粉症の原因は、イネ科やキク科の植物です。

ブタクサ、ヨモギ、イネ、カナムグラ、セイタカアワダチソウなどがあります。

春に飛散するスギやヒノキの花粉とは違い、道端や空き地に生えている身近な植物が原因となります。

ダニが繁殖するのは6~7月ですが、夏に繁殖したダニが寿命を迎える秋になると、 死骸や排泄物が大量にたまってしまいます。

そのため、ハウスダストの量は夏より秋の方が多くなり、アレルギー症状を引き起こす原因となります。

また、花粉症の人はハウスダストのアレルギー症状も出やすい傾向があるので注意が必要です。

花粉症 |

風邪 |

|

| 鼻水 | 水っぽい | 少し粘り気がある |

| 目のかゆみ・充血 | あり | なし |

| 発熱 | あっても微熱 | 高熱になることもある |

| 症状の継続 | 2週間以上~数ヶ月続くことも | 3日~1週間 |

花粉症の初期症状は風邪のひき初めとよく似ているため、見分けがつきにくい場合があります。

花粉症の疑いがある場合は早めに耳鼻科を受診するようにしましょう。

秋の花粉症の原因植物の花粉はせいぜい数十メートルしか飛散しません。

近寄らないだけでも十分に花粉症を予防することができます。

極力窓を開けないようにし、帰宅時には衣服を払い、花粉を落とすようにしましょう。

帰宅後はうがい、手洗いを徹底しましょう。

さらに、洗顔や目・鼻の洗浄をすると効果的です。

規則正しい生活とバランスの良い食事を心がけましょう。

また、睡眠を十分にとり、ストレスもためないようにしましょう。

気になる症状が2週間以上続くようなら、医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー