健康情報を更新しました 「冬こそ大事!水分補給」

今月の健康情報は「冬こそ大事!水分補給」です。

冬こそ大事!水分補給

皆さん毎日水分補給していますか?夏場は熱中症対策のため、誰もが意識して水分を補給していたと思いますが、冬は夏ほど汗をかくことも少ないため、喉が渇きにくく、意識していないとうっかり水分不足(脱水)になってしまいます。今回の健康情報では、冬こそ大事な「水分補給」についてご紹介します。

人間の体の約60~70%は水分で出来ています。毎日の食事(食べ物や飲み物など)から約2~2.5リットルの水分を摂取し、尿や便、汗などで同量の水分を体から排出しています。これは季節が変わってもあまり変化ありません。よって、熱中症の危険が去った冬場でも、水分補給はとても大切なのです。

風邪をひきやすいこの時期。「手洗い・うがい」には気を配っていると思いますが「水分補給」も大事な予防策の一つです。

風邪やインフルエンザの原因であるウイルスは、乾燥した状態で活動が活発になります。反対に湿度が50%以上になると活動が急激に低下します。水分補給は喉や鼻の粘膜を潤し、ウイルスの侵入を防ぐと同時に、侵入したウイルスを痰や鼻水によって体外に排出する作用を助けます。

また、風邪をひいてしまうと発熱や食欲低下、下痢、嘔吐などの症状によって体からの水分排出が多くなるので、普段以上に水分を補給するように心がけましょう。

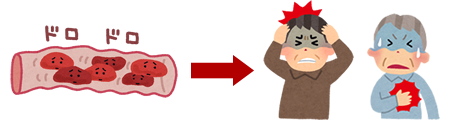

冬場は、脳卒中や心筋梗塞発症の危険性が増えます。これは寒くなり血圧が上昇することも一因ですが、水分補給も深く関わっています。汗をかくことが少なくなり喉の乾きを自覚しにくくなる冬場は、水分摂取が少なくなります。水分摂取量が減ると、血液の粘度が上がり、「ドロドロ」の状態となります。このドロドロ血液によって血管が詰まりやすくなり、結果、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす可能性が高くなると言われています。脳卒中、心筋梗塞を予防するためにも、冬場も水分補給は重要なのです。

これからの時期、忘年会や新年会などお酒を飲む機会が多くなります。

お酒を飲むと喉が渇きます。アルコールには利尿作用があるため、飲酒量が増えると、体は脱水状態となります。アルコールを飲んだら意識的に水分補給を行い、脱水状態を防ぎましょう。

以下の飲み物は水分補給には適していません。

■ビールやお酒などのアルコール類

アルコールは利尿作用があるため、飲んだ分だけ排出されてしまいます。

■コーヒー、紅茶、緑茶などのカフェイン飲料

これらの飲み物にはカフェインが含まれていて、このカフェインにも利尿作用があります。

■ジュースやスポーツ飲料などの清涼飲料水

糖分が含まれるため、水分補給を目的とする飲料としては、あまり適していません。

今回の健康情報では、水分補給の大切さをお伝えしましたが、大量の水を飲む必要はありません。

夏場同様、毎日きちんとこまめに水分を補給し、体が乾かないように心がけておきましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「秋の喘息にご注意」

今月の健康情報は「秋の喘息にご注意」です。

秋の喘息にご注意

日常生活にも支障をきたすことのある「喘息発作」。この喘息の症状が秋に出やすいことをご存知でしょうか?今回の健康情報では、秋に起こりやすい喘息についてご紹介いたします。

秋は急激な気温の変化や台風が多い時期でもあり、気候の変化が激しい時期です。

喘息をお持ちの方は、慢性的な気管支の炎症のため、気道が過敏になっています。そのため、季節の影響を受けやすい状態にあります。

夏場に繁殖したダニは秋になると死滅します。しかし、その死骸が室内に蔓延し、結果発作を引き起こすアレルゲンとなります。

喘息体質の方がいらっしゃるご家庭では、秋は特にダニやホコリなどに注意が必要です。

■発作的な咳や呼吸困難

■息苦しい

■呼吸の際、ゼーゼー、ヒューヒューという(喘鳴)

■激しくせき込む

■階段の上り下りなど、息苦しさを感じる

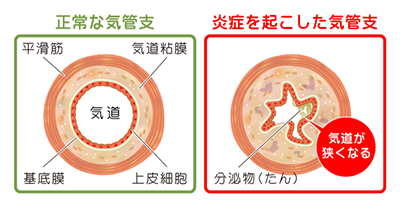

平滑筋や基底膜が厚くなる、分泌物(たん)の増加、上皮細胞が傷つき剥がれる、などによって気道が狭くなります。これらの結果、喘息の発作(発作的な咳や呼吸困難)が起こります。

①衣服をゆるめ、楽な姿勢にする

②水分を十分にとる

③深呼吸をする(腹式呼吸)

④たんを出す

・気管支拡張剤を吸入する

(※治まらない場合は、30分後にもう一度吸入)

・背中をさするなどして、気持ちを落ち着かせる

呼吸の悪化や嘔吐、口の周りが青白いなどの症状が出たら、医療機関を受診しましょう。

・衣類の調節

一日の気温差が大きい秋は、上着などで体温調節ができるようにしておきましょう。

・室温の調節

夜は暖房をつけたり、寝る際は掛布団で調節をするなどして、日中との温度差に体が慣れていくよう調整しましょう。

・室内の徹底的な掃除をすることが有効です。家具と壁の隙間や、絨毯・冷暖房の吹き出し口などはホコリが溜まりやすいので、注意しましょう。

・天気が良い日は布団を定期的に干すようにし、掃除機もかけるようにしましょう。

喘息発作を起こす心配のある場合は、薬によるコントロールを行う方法もあります。飲み薬や吸入薬など様々な種類があるので、医師や薬剤師に相談し、自分の体質に合ったものを探しましょう。

喘息の症状がひどい場合は、医療機関を受診し医師の診察を受けるようにしてください。

喘息を起こさないために、日頃からできる対策を行いましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「目の健康に気を付けていますか?」

今月の健康情報は「目の健康に気を付けていますか?」です。

目の健康に気を付けていますか?

スマートフォンやパソコンなどが普及し、大人も子どもも目を酷使した生活を送っている現代。

皆さんは日頃から「目の健康」を考えて生活していますか?

10月10日は『目の愛護デー』です。今回の健康情報では、目の健康についてご紹介いたします。

はじまりは昭和6年(1931年)、失明予防の運動として10/10が「視力保存デー」と定められたことがきっかけです。その後、「目の愛護デー」と名前を変え、今日に至ります。10.10を横にしてみてください。人の顔の目と眉に見えませんか?

以下のような症状が続いたら、目がSOSを出しているサインです。

・目の疲れを感じる

・目の乾きを感じる

・目がチカチカしたり、焦点が合わせにくい

・目の充血、目やにが出る

・目がかすむ

・視力の低下を感じる

・ものが見えにくくなってきた

・肩がこりやすくなった

日常生活のちょっとした見直しで、目の健康は維持することが出来ます。

・モニターを見ながらの作業・読書等を1時間続けたら10~30分間休憩するなど、こまめに目を休ませましょう。まぶたを閉じて光を遮ったり、ゆっくりとまばたきを繰り返して目のストレッチを行いましょう。

・長時間パソコンの作業をする場合は、ブルーライトのメガネを使用するのも効果的です。

・1日6~7時間はしっかりと睡眠をとり、目の疲れをとりましょう。

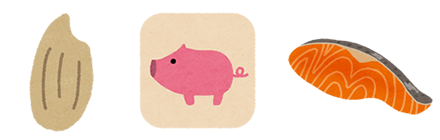

基本はバランスのよい食生活を心がけることですが、目の健康維持に必要とされる栄養素を含む食材をとることも大切です。

<食材の一例>

・アントシアニン(ポリフェノールの一種)を豊富に含むブルーベリーなどのベリー類

・ルテインを含むほうれん草などの緑黄色野菜

・不飽和脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン酸)を豊富に含む青魚やまぐろ、かつお等

目の健康状態をチェックするためには、眼科で定期的な検診を受け、何らかの異常を感じた時や症状が改善しない場合には、早めに眼科を受診しましょう。

また、薬局で目薬などを購入するのも一つの方法です。大人用から子ども用まで様々な効果・種類の目薬がありますので、不明点は薬剤師・販売士に尋ねるなどして、自分の症状に適したものを選びましょう。

スマホやゲームなどの普及により、目を酷使し疲れに悩まされているのは、大人だけとは限らなくなってきています。

お子さまのいるご家庭では、以下のことに大人が気を付けてあげましょう。

・長時間テレビを見たり、ゲームをしている。

・テレビを見る時やゲームをする時、目を細めている。

・テレビやゲームの画面に近づきすぎている。

・目をショボショボさせたり、異常にまばたきをしている。

・まばたきをせずに画面を凝視している時がある。

・最近、充血や目やにが出ている。

目は大事な器官です。いつまでも健康的な状態を維持できるよう、目を大切にする習慣を身につけましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「夏の疲れを引きずっていませんか?」

今月の健康情報は「夏の疲れを引きずっていませんか?」です。

夏の疲れを引きずっていませんか?

暑い夏が終わり、行楽の季節になりましたが、まだまだ残暑厳しい日が続く9月。夏バテの症状を引きずる「残暑バテ」になっている人が多いのもこの時期です。

今回の健康情報では、夏の疲れの特徴や、改善方法についてご紹介いたします。

・食欲不振

・不眠、過眠などの睡眠障害

・頭痛、めまい、肩こり

・冷え

・自律神経の乱れ

・疲労感や無気力

・不安や焦り、落ち込み、イライラ

夏場の長時間の冷房の使用や、冷たい飲み物や食べ物を摂取し続けたことで、体の冷えを引き起こし、血行不良や胃腸の機能が低下する人が多く見られます。

9月は徐々に朝晩の気温が下がり涼しさを感じるようになります。

その一方、日中はまだまだ残暑の厳しい日が続きます。

寒暖差の激しい秋は自律神経のバランスが崩れやすく、「なんとなく体がだるい」「胃腸の調子が悪い」「頭痛がする」「疲れやすい」「眠れない」といった体調不良の原因となります。

秋が深まるとともに、空気はどんどん乾燥します。空気が乾燥すると、汗をかいてもすぐに乾くため、汗をかいていることに気づかず、水分補給のタイミングを逃しがちになります。また、熱中症への警戒も疎かになりやすいのがこの時期です。

スポーツの後などは多量の汗をかくので、しっかりと水分を補給しましょう。水分不足は、便秘や肌荒れ、のどの痛みなどの体調不良の原因となります。

秋は徐々に日照時間が減少します。それに伴い気分の落ち込みや、普段は気にならないような事が心配になったり、何をするにもやる気がおこらなかったりといった症状がみられます。

うつ病という程ではなくても、軽い気分の落ち込みを経験する人は多いようです。

体を温めることを意識した生活を送りましょう。食事内容も冷たいものばかりではなく、温かい食べ物を摂るようにし、今までシャワーで済ませていたお風呂も、お湯に浸かり、体を温めましょう。

秋は夏に比べ、喉の渇きを感じにくくなりますが、まだまだ熱中症の危険が潜んでいます。気候もよくなり、スポーツなどの運動も盛んになる時期ですので、積極的に水分補給をしましょう。

早朝太陽を浴びることで自律神経の働きを高め、気分の落ち込みを解消する効果が期待されます。

真夏に比べると、過ごしやすい日が増える時期でもあるので、運動をしたり、行楽に出掛けたりして体を動かす機会を作り、ストレスを軽減しましょう。

早寝早起きは自律神経のバランスを整え、免疫力を高めます。

また、バランスの良い食事も大事です。暑い夏場は、冷たい食事や、簡単な食事で済ましがちで、胃腸も弱っていることが多いので、これからの時期は、食事にも気をつけましょう。

朝晩の気温が徐々に下がり始めるので、エアコンの設定温度の調整をし、いつまでも夏用の寝具やパジャマを使わないようにしましょう。

夏場と同じ生活を送っていては、季節の変化に体がついて行かず、体調を崩してしまいます。

無理のない範囲で生活方法を見直し、疲れを溜めない体作りを心がけましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「レジャー先での急病・ケガの応急処置について」

今月の健康情報は「レジャー先での急病・ケガの応急処置について」です。

レジャー先での急病・ケガの応急処置について

森や海へ行くと、虫などに刺されることがあります。

そのような場所へ行く際は、長袖のシャツや長ズボンで肌を覆うことで、虫刺されを防止することができます。肌が露出してしまう場合は、虫よけスプレーなどで、肌を守りましょう。

刺されると激しい痛みや腫れ、強い痒みなどの症状が出ます。

アブに刺された場合は患部をきれいな水でしっかり洗って清潔にした後、患部から血を絞り出すようにし、毒を出します。止血後は、冷水や氷でしっかりと冷やします。塗り薬には、『抗ヒスタミン剤』の軟膏を使用します。

夏場はハチの活動が盛んになります。

その中でも8~10月はスズメバチによる被害が多い時期です。他の虫とは違い、刺されるとアナフィラキシーショックを引き起こす危険があり、注意が必要です。アナフィラキシーが出現した場合には、一刻も早く救命処置を行う必要がありますので、救急車を呼びましょう。また、このような場合に備えて、一般の方でも扱うことのできる緊急用のアドレナリン注射(エピペン)が販売されています。

アナフィラキシーとは…

「アナフィラキシー」は、発症後、極めて短い時間のうちに全身性にアレルギー症状が出る反応のことです。

更に血圧の低下や意識障害などを引き起こし、場合によっては生命を脅かす危険な状態になることを「アナフィラキシーショック」といいます。

そのような事態に遭遇したら、すぐに救急車を呼びましょう。

キャンプなどで耳に小さな虫が入ったら、暗い場所で懐中電灯の明かりを耳に向けてみましょう。明かりに誘われて虫が出てきます。

それでも取れない場合は、耳鼻科で診てもらいましょう。

その場合は、傷口を清潔な水でよく洗い流してから、清潔なガーゼで10~20分程傷口を圧迫し、止血してから、絆創膏やガーゼで保護しましょう。

また、錆びた釘やサンゴ礁などで怪我をしてしまった場合は、傷口から感染してしまうことが多いので、なるべく早めに医療機関を受診し、処置をしてもらう必要があります。

また、熱くなった滑り台など、公園の遊具でやけどをしてしまうこともあります。

やけどをしてしまったら、まずは流水で痛みが和らぐまでしっかり冷やし、治療薬を塗りましょう。

それでも日焼けをしてしまった場合は、まずは冷やしましょう。冷やしたタオルや保冷剤を使用し、ほてりを沈めます。その後、しっかりと保湿を行いましょう。

夏場はレジャーに出掛ける機会も増えると思います。

家族で出掛ける場合は、小さな子どもからは目を離さず、保護者が注意しておくことも、トラブル防止に繋がります。

一人ひとりが、外出先でトラブルに遭わない行動を心がけ、楽しい夏の思い出を作りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「汗・湿度による皮膚疾患」

今月の健康情報は「汗・湿度による皮膚疾患」です。

汗・湿度による皮膚疾患

この時期は湿度が高く汗が乾きにくいため、皮膚疾患も起こりやすい時期です。

汗をかきやすい部位は汗疹(あせも)に悩まされたり、水虫の感染にも注意が必要です。

今回は、夏場に注意したい皮膚疾患についてご紹介いたします。

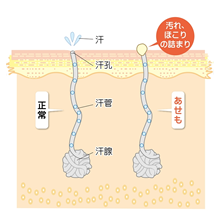

あせもは正式には「汗疹(かんしん)」と呼ばれ、その名の通り、汗により悪化する発疹のことを言います。大量に汗をかいた時などに、汗を出す汗腺(かんせん)に汗・ほこり・垢(あか)などが詰まって、炎症を起こします。特に皮膚に菌がいる場合は赤みが出てきたり、かゆみがひどくなります。

頭・額・手足のくびれ、背中やおしりなど汗の溜まりやすい場所に数ミリの盛り上がった発疹が出ます。

悪化すると発熱などを引き起こす場合があります。

あせもはアトピー性皮膚炎とは異なり、数日で自然と治りますが、汗をかく環境では治っても再発を繰り返します。かゆみが強いときにはステロイド外用薬を使いますが、あせもの治療はスキンケアが基本です。

汗をかいたら濡れタオルやガーゼで拭き取りましょう。

こまめにシャワーで汗を流しましょう。

掻きすぎると、傷口から細菌感染の恐れがあるので早めの治療が必要です。

なるべく汗をかかないようにしましょう。

健康的に汗をかいた場合も清潔を心がけることが予防に繋がります。

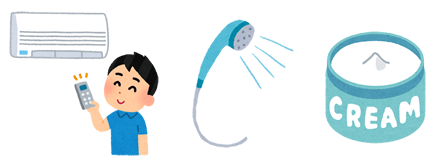

•高温多湿の環境を避ける

•エアコンや除湿機を利用し、室温を28℃前後に保つ

•汗をかいたら、できるだけ拭き取るもしくは洗い流す

•普段から石鹸を使い、皮膚を清潔に保つ

•小まめにシャワーをする(38℃前後のぬるめのお湯)

•保湿剤などを使用する

水虫は「白癬(はくせん)菌」というカビの一種が、皮膚の角質を餌に繁殖して生じるもので、比較的、足に症状が出ることが多いです。白癬菌は高温多湿を好むことから、梅雨〜夏場にかけて、感染率が高まります。

初期症状はかゆみで、段階が進むと小さな水ぶくれが足の裏や側面にできます。炎症が進行すると、強いかゆみが生じ、掻くことで皮がボロボロと剥けます。

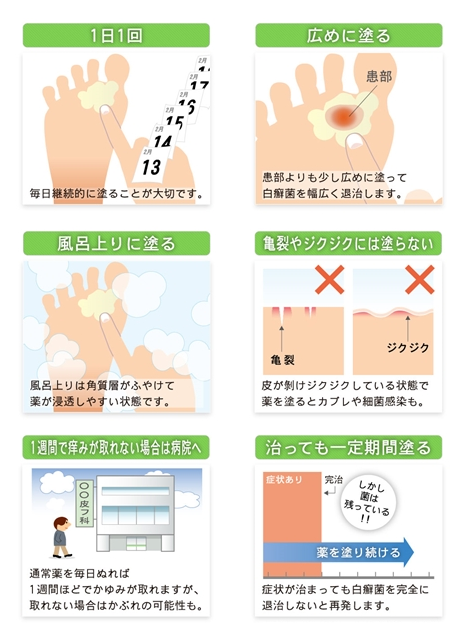

しっかりと白癬菌を退治することが重要です。

皮膚科を受診するか、市販薬でも対応が可能です。

ただし、症状が軽くなったときに自己判断で放置すると再発し長引きますので、塗り薬を継続し根気よく治療をすることが重要です。

水虫は空気感染することはなく、空気中の白癬菌を吸い込んでも感染することはありません。

また、水虫の人の足に接触しても直接感染することはなく、感染している人の患部から落ちた垢を別の人が踏むことで感染する可能性が高まります。

共有して使うバスマットやスリッパを使うことにより感染することが多く、家族に水虫の人がいる場合は注意が必要ですので、以下の点に注意しましょう。

・こまめに足を洗う

・足を蒸れさせない

・バスマットやスリッパはできる限り共有しない

ただし、感染するためには24時間以上かかることから、一日一回の入浴などで菌を洗い流し、清潔を保っていれば、ほとんどの場合感染することはありません。

しかし、ただ蚊に刺されただけで重い症状を引き起こす場合があります。

体質によっては発熱や蕁麻疹を伴う可能性もあるので注意が必要です。

刺された直後から激しいかゆみを感じ、水ぶくれを生じる場合があります。

蚊に刺された場所では、注入された蚊の唾液腺物質に対するアレルギー反応(蚊アレルギー)が生じる場合もあり、反応の強さにより症状が異なります。

個人差はありますが、重症化すると、全身に発熱や、蕁麻疹などの症状が出ます。

刺された部分に外用薬を塗布します。虫刺され用の市販薬には以下の2種類があり、症状によって薬を使い分けることをお勧めします。

不明点は、購入時に薬剤師もしくは販売士に尋ねましょう。

・抗ヒスタミン薬(かゆみを抑えるもの)

・ステロイドの入った抗ヒスタミン薬(炎症を抑えるもの)

何よりも蚊に刺されないことが重要です。

・虫よけスプレーや蚊取り線香などの使用。

・蚊の発生源である水溜りなどを減らす。

・屋内であれば、窓を開けたままにせず網戸にする。(網戸に虫よけスプレーをする)

今回ご紹介した皮膚疾患は一例です。気になる症状は、重症化する前に、医療機関に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「梅雨時期の過ごし方」

今月の健康情報は「梅雨時期の過ごし方」です。

梅雨時期の過ごし方

雨や湿気が続く梅雨時期は、どうしても気分が滅入りがちになります。また、湿気が原因によるカビの発生などで食中毒などを引き起こす危険性も高まります。

今回は、梅雨時期に起こる体の不調やその対処法についてご紹介いたします。

梅雨時期の気温や湿度のばらつきにより自律神経が乱れ、様々な不調が現れます。

体のだるさ・頭痛・腹痛や冷え・肩こり・風邪などがあります。

気候の変化に負けない体づくりが大切になります。

体調不良で体力低下やだるさを感じる時は「ビタミンB群」の摂取が効果的です。

糖質を分解しエネルギーに変えるため、疲労やストレスに対し効果を発揮する。

玄米・発芽米・全粒粉パン、豚もも肉・紅鮭などに多く含まれています。

糖質や脂質・タンパク質などをエネルギーに変える際に必要なビタミンであり、疲労回復には欠かせない栄養素。

魚介類・乳製品・卵・納豆・緑黄色野菜・きのこ類などに多く含まれています。

質の良い睡眠がとれるよう、睡眠環境を整えることも大事です。

■快眠のためには「気温26度以下」「湿度50~60%」が最適とされています。エアコンや除湿器などを活用し、睡眠環境を整えましょう。

■湿気の多さは、ダニやカビが発生しやすくなり、寝具にも影響をもたらします。その結果寝つきが悪くなるなど、睡眠の質を低下させる原因にもなりますので、梅雨の晴れ間の時には、出来るだけ布団を干し日光にあてましょう。

ゆっくりとリラックスすることで、自律神経のバランスも良好になります。

入浴をしたり、ストレッチやマッサージを行うことで、血行が促進され、乱れがちな自律神経のバランスも整えられます。

梅雨時期は1年のうちでカビが生えやすい時期でもあります。カビ胞子は花粉などよりも吸いこみやすく、肌のトラブルを引き起こしたり、アレルギーなどにも影響が出ると言われています。また、食中毒の原因にもなります。

以下の条件が揃うとカビが繁殖しやすくなります。

■湿度:約70%

■温度:約20~30度

■栄養源:食べこぼし・ほこり・アカなど

■酸素

カビが原因で発生するものをいくつかご紹介いたします。

カビがアレルゲンとなり、気管支喘息を引き起こす場合があります。

エアコンの冷風や加湿器の蒸気と共に舞い上がったカビを吸い込むことで発症します。

梅雨時期は高温多湿であるためカビの繁殖を促進させます。その結果食品が傷みやすく、食中毒を引き起こします。

カビ菌類の繁殖時にガスが排出されるため、悪臭を発生させます。

カビの一つである「白癬菌」により、水虫の感染力が高まります。

家具や建材など、住まいにもダメージを与えます。

基本は換気・除湿・掃除です。カビを発生させない環境作りを心がけましょう。

こまめに窓を開け室内に風を通しましょう。

除湿器を活用し湿度を下げましょう。

室内をきれいに保つことはカビの繁殖を防ぐことにも繋がりますが、意外と見落としがちなのが、エアコンや除湿器などのお手入れです。

エアコンは定期的にフィルターの掃除を行いましょう。

また、除湿器を長く使用していると内部にカビが生えることもあるので、タンクに溜まった水はこまめに捨て、掃除を行うようにしましょう。

普段の生活習慣や意識が梅雨時期の体調を左右します。

生活習慣を改善し、梅雨時期を乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「紫外線の与える影響」

今月の健康情報は「紫外線の与える影響」です。

紫外線の与える影響

紫外線は夏のとても暑い時期に多いと思われがちですが、5月〜7月にかけて1番多く降り注いでいます。

夏が来たと思って紫外線対策を始めても、もう遅いのです。

梅雨の時期で曇っていても、地上に届く紫外線量は、晴れた日とほとんど変わりません。

必要に応じて、自分に合った対策を行いましょう。

紫外線とは、太陽から放出される光線で肉眼では見ることができない「不可視光線」です。英語では「Ultraviolet(ウルトラバイオレット)」と呼ばれ、良く使うUVという言葉はここから来ています。太陽の光の届く明るい場所であれば、日陰や室内であっても紫外線は体に侵入して来ます。

■UVC:大気層(オゾンなど)で吸収され、地表には到達しない。

■UVB:太陽から届く紫外線の約1割と量は少ないが、肌への作用が強いため短時間浴びただけでも、日やけによる炎症反応を引き起こす作用がある。炎症やしみの原因となるだけでなく、肌表面の表皮細胞やDNAを傷つけるなど、生体への影響が強い。

■UVA:肌に急激な障害を与える作用は弱いが、太陽から届く紫外線の約9割を占め、肌に蓄積的なダメージを与える。肌の奥の真皮にまで侵入し、肌のハリや弾力を失わせて光老化を引き起こす原因となり、すでにできているメラニン色素を酸化させ、肌を黒くさせる作用もある。

紫外線(UV)を浴びると、肌が赤くなったり黒く褐色したりして『日焼け』します。この状態を医学的には『日光皮膚炎』と呼び、肌が低温やけどした状態のことを指します。同じように紫外線に当たったとしても、人によって日焼けの症状には個人差があります。日焼けは肌がやけどした危険な症状であり、将来的にしみ・しわ・たるみや、皮膚がん・白内障を引き起こす原因となる可能性があるため注意が必要です。

紫外線=皮膚(肌)に関連する悪影響を思い浮かべますが、それらと同じくらい注意が必要なのが『白内障(はくないしょう)』などの眼の病気です。

■白内障

白内障の大きな原因は『加齢(老化現象)』ですが、WHO(世界保健機関)の報告によると、白内障の約20%、つまり5人に1人が紫外線が原因であるという報告がされており、紫外線量の多い地域に白内障患者が多い事も分かっています。

■雪眼炎(雪目)

雪眼炎とは、雪山や海などで、長い時間反射した紫外線を眼に浴びた時に眼の角膜が炎症(角膜炎)を起こす症状のことです。激しい痛みを伴うこともあり、光誘発性角膜炎とも呼ばれます。特に新雪は約85%も紫外線を反射させるため、直射日光を浴びなくても紫外線を浴びる危険性があります。スキー、スノボをする際はゴーグルなどで眼を覆うようにしましょう。

■老化

老化の9割は紫外線によるものだといわれています。紫外線のUV-A波は、皮膚の表面だけではなく、真皮にまで行き届くため、たるみなどの原因となり、皮膚の老化を早めると言われています。

■乾燥肌

紫外線に当たることで、肌の角質が剥がれ落ち潤いがなくなります。そのため、皮がむけてしまい痒みが出てくることもあります。子どもは特に肌が敏感なので、アトピーなどの原因となることもあります。

■アレルギー

日光アレルギーは光線過敏症とも言われ、日光に当たると皮膚に湿疹がでたり赤みが出てきたりする状態です。症状が酷い場合は、頭痛や吐気を感じることもあるので、医療機関を受診しましょう。

紫外線は体に悪い影響を与えるイメージがありますが、良い効果もあります。

晴れた日に出掛けたり、スポーツを楽しむことは非常に気持ち良く、ストレスの解消にも繋がります。

洗濯物や布団を外に干し、紫外線(日光)に当てることで、におい残りや、雑菌が繁殖するのを防ぐ効果があります。

人間の体はたくさんの栄養素を必要としており、紫外線(UV-B波)に当たることで、体内でビタミンDを作り出します。日光に長時間当たるのではなく、普通に生活をして、紫外線を受けていれば、必要なビタミンDが生成されています。

ビタミンDの効果

紫外線を防ぐには以下の対策が効果的です。

外出する際は、日焼け止めを塗って紫外線対策を行いましょう。日焼け止めは汗や水で効果が薄れますので、2〜3時間毎に塗り直すのが理想的です。

現在は様々な種類が販売されていますので、用途によって使い分けると良いでしょう。

ドラックストアなどで購入される際は、記載の注意事項を確認したり、販売士に尋ね、自分に合ったものを選びましょう。

日焼け止めに加え、帽子や日傘・サングラスなどを利用することで、より紫外線を防止することが可能です。最近はUVカット加工の施されているものも多く販売されています。

紫外線は午前10時〜午後2時の時間帯が最も強いです。この時間はむやみな外出を控えたり、日陰を選んで歩くなどし、紫外線をなるべく避けるように行動すると良いでしょう。

きちんと対策を行っても、100%紫外線を浴びないということは不可能です。うっかり日焼けをしてしまった時は、しっかりケアを行いましょう。

日焼けによって肌が赤くほてった状態=軽いやけどと同じ状態です。冷水のシャワーを日やけ部位にかけたり、濡れタオルや氷水などで熱を冷まし炎症を抑えましょう。

日焼けによる赤みが引いても、熱を持った部分はどんどん放出しようとし、肌の水分が奪われます。化粧水や保湿剤をたっぷりと付け、水分をしっかり補給しましょう。

日焼けした場合それ以上、日焼けしないように心がけることも大切です。紫外線は浴びれば浴びるほど肌(皮膚)に負担がかかります。

日頃から紫外線対策を行い、肌への負担を減らすようにしましょう。

もし、日焼けの後の皮膚の炎症・痛みが引かない場合や水ぶくれが出来てしまった時は、皮膚科を受診し、医師の指導の元、適切な処置を受けましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「春季カタル」

今月の健康情報は「春季カタル」です。

春季カタル

春季カタルとは重症のアレルギー性結膜炎の一種です。

アトピー体質の子どもに多く見られ、毎年冬の終わり頃から春にかけて、増加傾向にある疾患の一つです。今回の健康情報は「春季カタル」についてご紹介いたします。

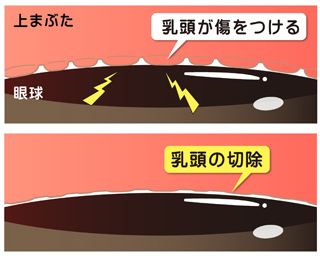

重症のアレルギー性結膜炎の一種で小児や青年に多くみられる傾向があります。上まぶたの裏側に石垣状のブツブツ(乳頭)ができ、これが目を傷つけます。

春季カタルでは、以下の症状が見られます。

■目のかゆみや充血

■強い痛み、まぶたのむくみ

■視力低下(かすみ)

■ゴロゴロした異物感、大量のめやに

■アトピー体質の子どもに多く見られます。

基本的な治療として投薬治療(点眼薬、内服薬、注射)を行います。

しかしブツブツ(乳頭)が眼球を傷つける状態の場合は、手術により切除を行う場合もあります。

ステロイドの点眼、免疫抑制剤点眼の他、ステロイドの内服・結膜注射を行います。

結膜にできたブツブツ(乳頭)が大きくなり眼球を傷つける状態の場合は、乳頭を切除します。

今回ご紹介した治療は一例です。治療法については、主治医にご相談ください。

刺激を与えると症状が悪化する場合がありますので、目に触れないように気を付けましょう。

また、アレルギーをお持ちの場合は、自分のアレルギーに合わせて適切な治療を受けることが必要です。

花粉が飛散し始める頃までに、予防薬を服用するなどの対策をとりましょう。

薬物による治療や減感作療法といった選択肢もあります。また、身の回りを清潔に保つなどし、ハウスダストの原因を取り除く環境作りを心がけましょう。

減感作療法とは

アレルゲンを少量ずつ体内に入れ、徐々に増加させることで、そのアレルゲンに対する過敏な反応を減らす(慣れさせる)治療法です。

春季カタルは花粉が原因で春に多い病気とされていました。しかし、近頃は様々な物質にアレルギーを持つ人が増加傾向にあるため、それに伴い、年間を通して発症する病気となりつつあります。

アレルギー症状をお持ちの方は、早い段階から対策を取ることで、症状を軽くすることが可能です。

少しでも、目の異常を感じた場合は、早期に眼科を受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「おたふく風邪」

今月の健康情報は「おたふく風邪」です。

おたふく風邪

冬場に流行していたインフルエンザが終息し、安心していたのもつかの間。春には春の感染症が流行し始めます。今回の健康情報のテーマは春の感染症の一つである「おたふく風邪(流行性耳下腺炎)」についてご紹介いたします。

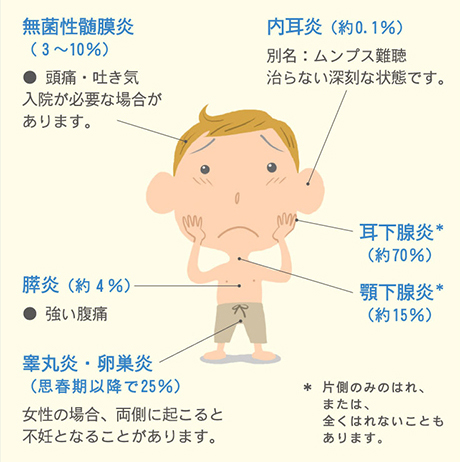

正式名称を「流行性耳下腺炎」といいます。ムンプスウイルスの感染により発症します。

主に春に子どもの間で流行しますが、大人が感染すると重症化しやすい病気でもあり、妊娠中にかると流産の原因になることもあります。

初期症状は軽い発熱・頭痛・倦怠感などの、一般的に風邪とよく似た症状が見られます。

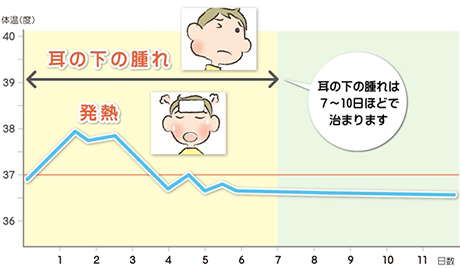

進行してくると、耳の下(耳下腺)や顎の下(顎下腺)、頬がぷっくりと腫れ、触ると痛みを感じます。

また、38℃前後の発熱を伴う場合がありますが、まったく発熱をしないという場合もあります。

■初期症状:風邪とよく似た症状

■進行後:頬の腫れや、38℃前後の発熱

飛沫感染や接触感染が主な感染経路です。人から人に広がります。

特に、お子さんの看病をしている大人はかかりやすく注意が必要です。

■飛沫感染・・・咳、くしゃみ、会話

大人がおたふく風邪に感染した場合、子どもの場合と異なり、症状が強く現れることがあります。

主な症状は、子どもの場合と同じですが、合併症を引き起こすことがあります。

【合併症】

髄膜炎、難聴、睾丸炎、卵巣炎、膵炎など

おたふく風邪の症状の経過です。

おたふく風邪には特効薬がなく、対処療法が主な治療となります。

症状が確認されたら、まずは医師の診察を受けることをお勧めいたします。

有効な薬がないため、高熱や耳下腺の痛みには解熱鎮痛薬を使用します。

合併症を起こした場合は入院することもあります。

耳下腺や顎下腺が腫れた場合は、濡れタオルで冷やすと痛みが和らぎます。

温めたほうがよさそうであれば、温湿布やタオルなどを利用しましょう。

唾液が出ると痛みを感じます。飲食は酸っぱいものを避け、あまり噛まなくても良いものにしましょう。

■ムンプスウイルスは、接触・飛沫で人から人へ感染します。 マスク・手洗い・うがいで二次感染を予防しましょう。

■お子さまが感染すると片耳が難聴になるケースもありますので、1歳を過ぎたら予防接種を受けましょう。

予防接種のすすめ

予防接種を受けていれば、発症しても軽くすむ場合がほとんどです。

乳幼児が健康に育つために予防接種は欠かせません。

必要な時期に、必要な予防接種を受けましょう。

■妊婦の方が感染すると、流産の原因になる場合もあります。

ワクチンウイルスが胎児へ移行するリスクがあるため、妊娠後にはワクチンの接種が受けれませんので、注意が必要です。

これから妊娠を考えている女性とご家族の方は、事前に抗体検査を受け、ワクチンを接種しておくことをお勧めいたします。

おたふく風邪の初期症状は、一般的な風邪と症状が似ているため、分かりづらい場合があります。

お子さんの幼稚園や保育園、学校で流行している場合は、気を付けましょう。

少しでも気になる症状がある場合は、医師にご相談ください。

提供:メディアコンテンツファクトリー