健康情報を更新しました 「季節性インフルエンザ対策 もうお済みですか?」

今月の健康情報は「季節性インフルエンザ対策 もうお済みですか?」です。

季節性インフルエンザ対策 もうお済みですか?

寒くなり空気が乾燥してきたら、インフルエンザが流行する季節の到来です。

流行する前に十分な対策をとり、季節性インフルエンザを予防しましょう。

感染力が強く、重い合併症を引き起こすこともある病気です。

突然高熱が出るのが特徴で、同時に、悪寒、頭痛、筋肉痛や関節痛の全身症状も現れます。

インフルエンザは、風邪とは異なり症状が重くなります。

特に、ご高齢の方や乳幼児は注意が必要です。

乳幼児 重症化する恐れがあります。 |

高齢者 命に関わる危険性があります。 |

重症化すると、昏睡などの意識障害を伴い、時に命に関わるインフルエンザ脳症を起こす事があります。 |

インフルエンザから細菌性肺炎を引き起こし死亡する場合もあるので注意が必要です。 |

|

|

インフルエンザは、症状が急速に進行します。具合が悪くなったら、単なる風邪だと軽く考えず、早めに医療機関を受診しましょう。 |

細菌感染による「二次性細菌性肺炎」が心配される場合は、早めに抗菌薬による治療を開始することが重要です。 |

ワクチンは重症化を防ぐことに効果があり、インフルエンザにかからないというわけではありません!

またインフルエンザワクチンは「普通の風邪」には効果がありません。

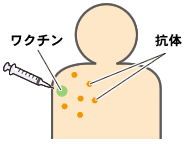

・ワクチンの理論

予防のためのワクチン接種 |

実際にウイルスに感染 |

|

|

外部からのウイルスを攻撃する抗体(免疫)ができます。 |

すでにできた抗体がウイルスを攻撃します。 |

・接種後の副反応

発疹、かゆみ、頭痛、発熱、倦怠感などが起こる場合がありますが、通常は2~3日中に収まります。

【重大な副反応】

ショック、じんましんが生じることがあります。

※他、ギランバレー症候群、けいれん、肝機能障害など

| -卵などにアレルギーがある方- ワクチン用のウイルスはふ化鶏卵で培養するため、卵などにアレルギーがある方は注意が必要です。 |

季節性インフルエンザの予防法として、重要なのが流行前に予防接種を行うことです。

最も流行する時期は12月下旬から3月上旬頃です。

予防接種の効果が現れるまでに2週間程度を要することから、12月中旬までに接種をしましょう。

また、小学生以下の小児は2回接種が必要です。

接種間隔は3~4週間位が最もよいと言われています。

そのため小児の1回目の接種は11月中に受けることをお勧めします。

手洗いは接触による感染を防ぎます。

また、うがいはのどの乾燥を防ぐ効果があります。

インフルエンザウィルスは乾燥した状態で活発に活動します。

適度な室温と湿度を保つようにしましょう。

定期的に室内の換気を行うことも忘れずに。

抵抗力が落ちるとインフルエンザに感染しやすくなります。

規則正しい生活を心がけ、体力を保ちましょう。

ウイルスを体に寄せ付けないようにすることで、感染の可能性は低くなります。

咳やくしゃみなどの飛沫から感染を防ぐ効果があります。

(ただし、マスクで完全に防ぐことはできません。)

また、マスクにはのどの乾燥を防ぐ効果もあります。

インフルエンザ予防接種の費用や期間については、医療機関にご相談下さい。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「秋の花粉症にご用心」

今月の健康情報は「秋の花粉症にご用心」です。

秋の花粉症にご用心

夏の終わりから秋にかけて、くしゃみが止まらず水っぽい鼻水が続く方。

風邪よりも花粉症やハウスダストのアレルギー症状を疑った方がよいかもしれません。

花粉は春だけではなく、1年中飛散しています。

秋の花粉症は、春より症状が軽いことが多いですが、中には夏の疲れと重なり 症状が重くなるケースもあります。

通常、風邪の症状は1週間程で治まりますが、 2週間以上水っぽい鼻水が続く場合は、 花粉症やハウスダストのアレルギーの可能性があります。

秋に発症する花粉症の原因は、イネ科やキク科の植物です。

ブタクサ、ヨモギ、イネ、カナムグラ、セイタカアワダチソウなどがあります。

春に飛散するスギやヒノキの花粉とは違い、道端や空き地に生えている身近な植物が原因となります。

ダニが繁殖するのは6~7月ですが、夏に繁殖したダニが寿命を迎える秋になると、 死骸や排泄物が大量にたまってしまいます。

そのため、ハウスダストの量は夏より秋の方が多くなり、アレルギー症状を引き起こす原因となります。

また、花粉症の人はハウスダストのアレルギー症状も出やすい傾向があるので注意が必要です。

秋の花粉症の原因植物の花粉はせいぜい数十メートルしか飛散しません。

近寄らないだけでも十分に花粉症を予防することができます。

極力窓を開けないようにし、帰宅時には衣服を払い、花粉を落とすようにしましょう。

帰宅後はうがい、手洗いを徹底しましょう。

さらに、洗顔や目・鼻の洗浄をすると効果的です。

規則正しい生活とバランスの良い食事を心がけましょう。

また、睡眠を十分にとり、ストレスもためないようにしましょう。

気になる症状が2週間以上続くようなら、医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「風疹」

今月の健康情報は「風疹」です。

風疹

風疹は子どもだけがかかる病気ではありません!

大人が感染すると重症化するケースがあり、特に妊娠中に感染すると胎児に重大な影響を与えてしまうことがあります。

今回は、「風疹」について学びましょう。

風疹ウイルスによる飛沫感染で起こる病気です。

唾液腺が炎症を起こし、腫れて痛みます。

学校などの集団生活で感染することが多い病気です。

・耳の後ろなどに小さな発疹ができます。

・首や後頭部、耳の後ろが腫れます。

・発熱は高くなく37~38度程度です。

これらの症状は3日~1週間くらいで治まります。

特別な治療はなく、対症療法となります。

一般的には軽症なので、多くの場合は薬を飲まなくても自然に治ります。

消化が良いものを与えて、栄養をとりましょう。 十分な水分補給も必要です。

風疹は指定感染症です。 風疹にかかったら、登園・登校は停止してください。

医師の許可が出るまで外出は控えましょう。

妊娠初期(5ヶ月頃まで)の女性が風疹にかかると、目や耳、心臓に障害が出る「先天性風疹症候群」の赤ちゃんが生まれることがあります。

・生まれつき目が見えない

・生まれつき耳が聞こえない

・心臓の奇形 など

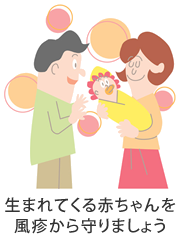

【妊娠を希望する女性】

・妊娠の可能性のない月経中や月経直後の時期に予防接種を受けましょう。

※接種後2ヶ月は妊娠を避けて下さい。

【妊娠中の女性】

(妊娠中に風疹抗体がない、または不十分であるとわかった場合)

※妊娠中は予防接種を受けることができません。

・妊娠初期(5ヶ月頃まで)は、なるべく人ごみを避けましょう。

・同居の家族は予防接種を受けましょう。

・産後なるべく早めに予防接種を受けましょう。

なにより予防が大切です。1歳を過ぎたら予防接種を受けましょう。

※流行の有無に関係なく早めに接種すると安心です。

気になる症状が見られたら、すぐに医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「熱中症と夏の水分補給」

今月の健康情報は「熱中症と夏の水分補給」です。

熱中症と夏の水分補給

これからの季節、最も気をつけなければならない病気のひとつ、「熱中症」 。

これからの季節、最も気をつけなければならない病気のひとつ、「熱中症」 。

熱中症予防には適切な水分補給をすることが重要です。

今回は、「熱中症と夏の水分補給」について学びましょう。

熱中症とは、日射病や熱射病の総称です。

重い症状の場合は、死に至ることもある恐ろしい症状なのです!

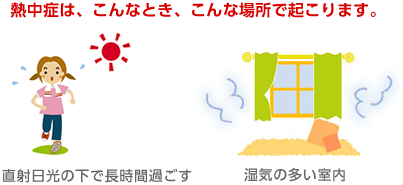

直射日光の下で長時間過ごしたり、湿気の多い室内でも起きるので注意して下さい。

意識があり、吐き気がない場合の応急処置

○ 涼しい場所へ移動

○ 衣類をゆるめて、足を心臓より高く上げる

○ 脇の下や、首、足の付け根を冷やす

○ スポーツ飲料や、塩分を少し含む水を補給

熱中症予防に欠かせないのが、水分補給。

とはいえ、ただ水分をとれば良いわけでもありません。

そこで、夏バテ防止にもつながる、水分補給のポイントをご紹介します。

![]()

個人差はありますが、一般的に1日に必要な水分補給量の目安は1,000~2,000ml(1~2リットル)です。

![]()

一度に大量に飲んではいけません。

胃に負担がかかり食欲不振を招き、結果として夏バテになりやすくなります。

“コップ1杯程度(150~200ml)の水を1日に10回前後、間を空けて飲む”くらいがよいでしょう。

![]()

糖分を摂り過ぎると食欲不振を招き、結果として夏バテになりやすくなります。

大量に汗をかいた時にスポーツ飲料は効果的な反面、飲む量には注意が必要です。

これらのポイントをふまえて、体調管理も十分に心がけ、熱中症を予防しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「梅雨時期は要注意!食中毒予防3つの決まり」

今月の健康情報は「梅雨時期は要注意!食中毒予防3つの決まり」です。

梅雨時期は要注意!食中毒予防3つの決まり

夏に向けて気温が上がり、湿気で細菌が繁殖しやすくなる梅雨。

この時期、特に注意したいのが時に命にもかかわる「食中毒」です。

飲食によって体内に入った食中毒菌や有毒物質、細菌が原因。食中毒の原因のおおよそ90%は細菌やウイルスです。細菌性食中毒は高温多湿の夏に、ウイルス性食中毒は冬に多く発生します。

食中毒になると、吐気・おう吐・腹痛・下痢等の急性の胃腸炎症状がみられます。

ほんの少しの知識と心がけで食中毒の多くは防げます。

次の3つの決まりを守ることが大切です。

下記の3つの決まりに気をつけて調理しましょう。

①食中毒菌をつけない!

・手や調理器具、洗える食べ物はしっかり洗う。

・まな板・包丁は肉用・魚用・野菜用に分ける。

・肉や魚は他の食べ物とくっつけない。

②食中毒菌を増やさない!

・生ものや、料理は早めに食べる。

・保存するときは冷蔵庫、冷凍庫にすぐ入れる。

・食品の解凍は冷蔵庫か電子レンジで。

③食中毒菌をやっつける!

・しっかりと加熱調理する(温め直しも)。

・食器や調理器具も熱湯などで消毒する。

食事前にはしっかり手洗いをし、清潔な環境で調理、食事をし、菌をつけないようにしましょう。

十分な加熱や冷却で菌を殺したり増殖させないように殺菌することが大切です。

食事や食材を長時間放置したり、調理した後はすぐに食べるように心がけましょう。

症状がひどい場合は早めに医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました「急性胃炎・慢性胃炎」について

「急性胃炎・慢性胃炎」

吐き気や食欲不振に悩まされている方は是非、御覧ください。

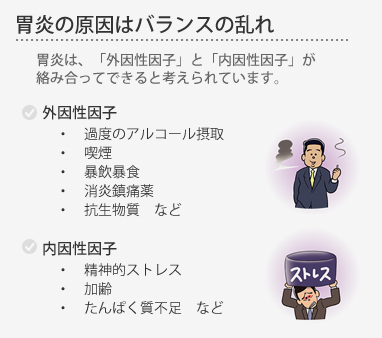

急性胃炎・慢性胃炎

吐き気や食欲不振に悩まされていませんか?

今日は、急性胃炎・慢性胃炎について学びましょう。

急性胃炎・慢性胃炎の症状は、ともに食欲不振、吐き気、上腹部の痛みなどです。

常生活の食事や飲酒などにより、胃の粘膜が荒れている 症状です。

原因が取り除かれると回復が早いのが特徴です。

急性胃炎を繰り返すと慢性胃炎に移行します。

| 急性胃炎 | |

|---|---|

| 症状 | ・食欲不振 |

| 原因 | ・暴飲暴食

|

| 治療 | 急性胃炎の原因は様々であり、治療の方法もそれぞれ異なります。 |

慢性胃炎とは、胃に刺激が繰り返し加わることで 慢性的に炎症を起こしている状態です。

本来、慢性胃炎とは検査によって胃粘膜に炎症がある場合につけられる病名で、自覚症状だけでは慢性胃炎の確定診断は困難です。

| 慢性胃炎 | |

|---|---|

| 症状 | ・時に空腹時痛 |

| 原因 |

|

| 種類 | 慢性胃炎は、特発性慢性胃炎と随伴性慢性胃炎とに分けられます。

|

| 治療 | 慢性胃炎の原因はピロリ菌の感染が大きく関わっていることが明らかになってきています。 |

胃炎自体はそれほど心配のない病気ですが、 胃がんや肝炎・すい炎の症状と似ているので注意が必要です。

また、2013年2月22日、ピロリ感染胃炎に対するピロリ菌除菌療法を健康保険診療で行うことが可能になりました。

気になる症状がある方は、 内科・胃腸科・消化器科を受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー