健康情報を更新しました 「細菌性胃腸炎(食中毒)」

今月の健康情報は「細菌性胃腸炎(食中毒)」です。

細菌性胃腸炎(食中毒)

細菌性胃腸炎とは菌に汚染された食べ物から感染して起こる腸炎のことで、いわゆる「食中毒」です。

夏場に発生率が高くなるので注意が必要です。

■サルモネラ菌

| 感染原因 | ・卵や卵の加工品 ・乳製品や食肉加工品 |

| 感染経路 | ・生食や加熱不十分な食品を食べる ・汚染された調理器具による二次感染 |

| 主な症状 |  ・嘔吐 ・嘔吐・発熱 ・下痢 ・けいれん ・意識障害 |

| 潜伏期間 | 12~24時間 |

■カンピロバクター菌

| 感染原因 | ・牛・豚・鶏などの腸管 ・ペットの糞 |

| 感染経路 | ・食肉の生食 ・糞など触った手を介して口から体内に入る |

| 主な症状 |  ・高熱 ・高熱・激しい嘔吐 ・多便(水分の多い便) |

| 潜伏期間 | 1~7日 |

■腸管出血性大腸菌

| 感染原因 | ・牛・豚・鶏などの腸管 |

| 感染経路 | ・食肉の生食 ・人から人への感染 ・汚染された食物を摂取 |

| 主な症状 |  ・激しい腹痛 ・激しい腹痛・下痢 ・発熱 ・倦怠感 ・大量の鮮血便 |

| 潜伏期間 | 2~7日 |

■腸炎ビブリオ

| 感染原因 | ・魚介類の内臓やエラ |

| 感染経路 | ・魚介類の生食 ・汚染された調理器具による二次感染 |

| 主な症状 |  ・激しい腹痛 ・激しい腹痛・嘔吐 |

| 潜伏期間 | 12時間前後 |

■基本は手洗い

石けんを使い、しっかり洗いましょう。

(トイレ後、調理前、外出後、動物を触った後)

■食品の取り扱いに注意

加熱・消毒殺菌・清潔を心がけましょう。

加熱・消毒殺菌・清潔を心がけましょう。

・食材は早めに消費する。

・冷蔵庫の中は定期的に掃除をする。

・肉類や魚介類の生食は控え、加熱調理する。

・調理器具は殺菌消毒する。

■感染症対策

加熱・消毒殺菌・清潔を心がけましょう。

加熱・消毒殺菌・清潔を心がけましょう。

二次感染を防ぐため十分に注意しましょう。

・汚物処理の際はマスクや使い捨て手袋を着用。

・トイレ内の便座やドアノブなどは頻繁に消毒する。

・汚物で汚れた場所は消毒し、処理に使った雑巾はビニール袋に密閉して捨てる。

症状がひどい場合は早めに医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「手足口病とヘルパンギーナ」

今月の健康情報は「手足口病とヘルパンギーナ」です。

手足口病とヘルパンギーナ

今回は、子どもに多く見られる夏風邪「手足口病」と「ヘルパンギーナ」についてご紹介します。

生後6ヶ月ぐらいから4~5才の乳幼児によく見られる疾患で、夏風邪の一種です。

ウイルス性の感染症で、エンテロウイルス、腸の中にいるコクサッキーA16ウイルスなどが原因で起こります。

・のどの痛み

・手のひら、足の裏、口の中にできる、周囲が赤く真ん中が白い米粒状の発疹

ひじやおしりにまで発疹ができるタイプや口内炎だけのタイプなど症状は様々です。

口の中にできるものは破れてただれ、つばを飲み込むにも痛みを感じます。

特に赤ちゃんは不機嫌になったり、食欲が落ちたり、よだれが大量に出たりします。

通常、1週間から10日程度で症状は治まります。

脱水症状、意識障害などが見られたら、すぐに医師へ相談して下さい。

乳幼児によく見られる疾患で、夏風邪の一種です。

ウイルス性の感染症で、主にコクサッキーウイルスが原因で起こります。

・口腔内、咽頭部できる小さな水ぶくれ

口腔内、咽頭部の水ぶくれは痛みを伴い、飲んだり食べたりできなくなることもあります。

通常、1週間程度で症状は治まります。

まれに、熱に伴う熱性けいれん、髄膜炎や心筋炎が生じることもあります。

頭痛、嘔吐、高熱が続くようでしたらすぐに医師へ相談して下さい。

ヘルパンギーナは、学校感染症に指定されています。

症状が治まるまで、幼稚園や保育園、学校はお休みしましょう。

ワクチンや特効薬はありません。

つらい症状をやわらげる対症療法が中心となります。

ウイルスの原因、症状は異なりますが、基本的なケアの方法は同じです。

・水分補給

・水分補給

のどが痛くなるため水分接種を拒み、高熱とも相まって脱水症状を起こすことがよくあります。

少量ずつでもこまめに水分を与えるようにしましょう。

・栄養接種

・栄養接種

のどが痛くなるため、食欲がなくなります。

消化の良い、薄味で柔らかい食事を少しずつ与えるようにしましょう。

・手洗いの徹底

・手洗いの徹底

症状がおさまった後も便中に1ヶ月近くウイルスを排泄します。

排便あるいはおむつ交換後は手洗いをしましょう。

気になる症状が見られたら、すぐに医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「カビによるアレルギー」

今月の健康情報は「カビによるアレルギー」です。

カビによるアレルギー

高温多湿な梅雨の時期には、カビやダニが繁殖し、アレルギーを引き起こします。カビやダニは日常的に住居内に生息しているので、アレルギー症状の原因として気づきにくいかもしれません。

カビやダニによるアレルギー疾患には下記のようなものがあります。

・アトピー性皮膚炎 ・アレルギー性結膜炎

特に、 子どもは大人よりも免疫力が弱いため、アレルギーになりやすく注意が必要です。

カビ:15℃から繁殖し始めますが、20℃を超えると勢いよく繁殖し始めます。湿度については、60%くらいから繁殖し始め、多湿であればあるほど繁殖します。また、ゴミやホコリを好みます。

ダニ:室温20℃~30℃で、湿度が60~80%、さらに餌となる人や動物のフケ、食べ残しなどがある場所で繁殖します。また、ふとんやぬいぐるみ、カーペットなどに繁殖しやすいといえます。

カビやダニを減らすには、効果的な対策を行い、快適な環境をつくることが大切です。

1 毎日の掃除をこころがけましょう。

掃除機は丁寧にかけましょう。

※ 生きているダニだけでなくその死がいやカケラも悪化原因です。

布団は念入りに!

ダニがもっとも多いのは布団です。

・高温で処理する (天日干し、布団乾燥機)

・干した後、掃除機をかける(表面のダニの除去のため)

他にも・・・

・カーテンはこまめに洗濯

・じゅうたんは、できれば使用しない

・ソファは布製より、皮製を選ぶ

・ぬいぐるみは丸洗いできると良い

2 こまめに換気しましょう。

特に、台所・トイレ・洗面所などの水まわりに注意が必要です。

3 部屋干しは控えましょう。

洗濯物の部屋干しはカビの原因となります。

4 そのほか

観葉植物もたくさん置くと葉などでカビが増えやすくなります。

換気や掃除を心がけるだけで、カビやダニの発生を抑えることができます。

普段の生活から快適な環境づくりを心がけましょう。

不調がある場合は、早めに医師にご相談下さい。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「五月病とストレス」

今月の健康情報は「五月病とストレス」です。

五月病とストレス

新入社員や大学の新入生などに多く見られる「五月病」。

「五月病」は俗称で、正式な医療用語ではありません。

医学的には「適応障害」や「うつ病」と診断されます。

生活環境の大きな変化に適応できず、長い休みの影響で、体や心に理由のわからない不調が出てくる状態のことを言います。

・不安感 ・不眠 ・やる気がでない …など

心当たりがある方は、まずは気分転換をして、ストレスをためないよう心がけましょう。

ストレスとは、外部から刺激を受けて体に起こる反応と、その原因となる刺激のことです。

例えばボールを指で押せばへこみますが、この押す力やへこみがストレスです。

時間が経てばボールが元に戻ります。

ヒトも同じようにストレスで体調を崩しても時間が経てば回復します。

しかし、ストレスが強過ぎたり、長く続いたりすると、なかなか回復しなくなってしまい、様々な病気を引き起こします。

ストレスの解消には、積極的な休養をとってリフレッシュすることが最適です。

ストレスによって過剰に分泌された交感神経系ホルモンを筋肉活動で消費します。

静動を沈静化し心身の疲れを癒やします。

・旅行

・部屋の模様替え

・カラオケなど

・家族との団らん

・友人と食事

・団体スポーツなど

・酒を飲む

・おいしいものを食べる

※ただしこれらは一過性のものです。

・絵を描く

・音楽演奏

・料理をする

・日曜大工など

治療の遅れが症状の悪化につながることもあります。

普段からストレスを溜めない生活を心がけましょう。

それでも不調が続くようなら早めに医師にご相談下さい。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「はしか(麻疹)」

今月の健康情報は「はしか(麻疹)」です。

はしか(麻疹)

春から夏にかけて子どもがかかりやすい病気があります。

今回はそんな病気のひとつ「はしか(麻疹)」について学びましょう。

麻疹ウイルスによる感染症で、感染力がとても強く、空気感染、飛沫感染、接触感染のいずれでも感染します。

春から初夏にかけて流行する病気で、ピークは5月です。

また、春の環境の変化(入園、入学、進学など)により、ウイルスに感染する機会が増える場合もありますので、これからの季節は注意が必要です。

・高熱…38~39度の熱が数日続きます。

・咳や鼻水、目の充血、目やに…風邪とよく似た症状がみられます。

・痒みをともなう発疹…いったん熱が下がった後に出現します。

初期症状は風邪と似ていますが、風邪より症状が重いのが特徴です。

麻疹ウイルスの特効薬はありません。

症状を和らげる対症療法を行ない、自然に治るのを待ちます。

麻疹は気管支炎、中耳炎などの合併症を引き起こすことが多い病気です。

肺炎や脳炎など、重症化するリスクを伴う合併症もあります。

最もかかりやすい月齢は、生後6ヶ月以降~小児全期ですが、大人になってからも注意が必要です。

はしか(麻疹)は何よりも予防が大切です。

現在は風疹とワクチンと混合で、MRワクチンと呼ばれています。

MRワクチンは2回の接種が必要です。

第1期 |

第2期 |

1歳を過ぎてから  |

小学生就学前の1年間に  |

| 1歳を過ぎたら、できるだけ早く接種しましょう。 | 期間を過ぎてしまった場合もできるだけ早く接種しましょう。 |

※2回行う理由は、1回では免疫がつかない人が3~4%いるからです。

自分が感染しないためだけでなく他人に感染させないためにも、対象年齢になったらなるべく早く予防接種を受けましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「花粉症の予防と対策」

今月の健康情報は「花粉症の予防と対策」です。

花粉症の予防と対策

今年も花粉症の季節がやってきました。

今年も花粉症の季節がやってきました。

花粉症を発症してしまってから治療するのではなく、花粉症にかかる前に予防することが一番重要です。

花粉症発症のはっきりとした原因は不明ですが、

・スギ花粉の増加(杉の植林に伴う、花粉の飛散量増加)

・食生活の変化(食生活の乱れによる免疫力の低下)

などが考えられます。

・花粉情報を入手する

その日の花粉情報をチェックしてマスクの着用や外出を控えるなどして、対策を講じます。

・窓やドアを閉める

花粉がたくさん飛んでいるときは、窓やドアを閉めましょう。

・外出を控えめにする

花粉がたくさん飛んでいるときは、外出を控えめにしましょう。

・マスク・メガネ・帽子を着用

外出時はマスク、メガネ、帽子を着用し、すべすべした素材の服を選びましょう。

・花粉を残さない

・花粉を残さない

帰宅したら、衣服や髪を払って入室し、うがいやシャワーを励行しましょう。

・こまめに掃除する

部屋に入ってしまった花粉はこまめな掃除で除去します。空気清浄機の使用も効果的です。

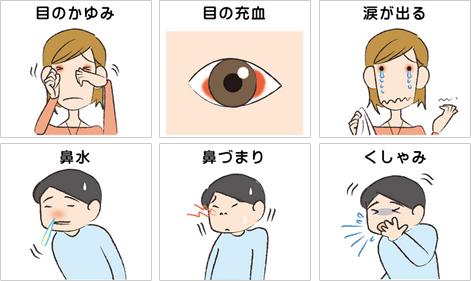

代表的な症状として、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ等が挙げられます。

自覚症状が出てきたら、我慢せずにまずはアレルギー検査を受けてみましょう。

花粉症の症状でお困りの方、アレルギー検査をご希望の方は医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「手洗い・うがい・マスクで感染症予防」

今月の健康情報は「手洗い・うがい・マスクで感染症予防」です。

手洗い・うがい・マスクで感染症予防

寒さが一段と厳しくなるこの季節。

ノロウイルスやインフルエンザが各地で猛威をふるっています。

正しい手洗い・うがい・マスクの装着はこれらの感染症予防に欠かすことができません。

次のポイントを抑え、身近に潜むばい菌から身を守りましょう。

1 マスクの正しい選択

不織布製のものを選びましょう。

自分の顔にあったものを選びましょう。

2 マスクの正しいつけ方

・鼻の形に合わせて着用する

・あごを包むように、下まで掛ける。

・できるだけ隙間ができないように鼻にフィットさせる。

・ひもで耳にしっかり固定する。

※なるべく顔に密着するように着用することがポイントです。

3 マスクの正しいはずし方

・ひもを持ち、顔から外す。

・ビニール袋に入れ、袋の口を綴じて廃棄する。

・手にウイルスが付着している可能性もあるため、手洗いや消毒を行う。

※はずす時は、なるべく表面に触らないように注意しましょう。

1日1枚を目安に使用しましょう。

| 1 石けんを適量とり、手の平と手の平をこすり、よく泡立てる。 | 2 指を組んで両手の指の間を洗う。 |

|

|

| 3 指先(爪)でもう片方の手のこすり、爪の間を洗う。 | 4 手首、手の甲を洗う。 |

|

|

| 5 石けんをきれいに洗い流す。 | 6 清潔なタオルでしっかりと水気を拭き取る。 |

|

|

●1度目は、正面を向いたまま「グチュグチュ」と口の中をゆすぐ。(1~2回)

●2度目は、顔を上に向けて「ガラガラ」と喉の奥をゆすぐ。(15秒程度を2~3回)

※2度目はしっかり上を向くことがポイントです。

感染症予防の正しい知識を身につけ、冬の寒波を乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「冬の皮膚トラブル」

今月の健康情報は「冬の皮膚トラブル」です。

冬の皮膚トラブル

寒さが一段と厳しくなるこの季節。

寒さが一段と厳しくなるこの季節。

お肌のかさつき、かゆみなどの皮膚トラブルに悩まされていませんか?

今回は、皮膚トラブルの中でも冬に多く発症する

「乾燥肌」・「しもやけ」・「低温やけど」

についてご紹介します。

■皮膚欠乏症とは

皮膚表面の脂=皮脂が減少することで、水分が失われ、肌が乾燥する症状です。

皮脂は年齢とともに減少するため、中高年の方に多く見られます。

病気というよりは加齢による変化で誰にでも起こり得ます。

■症状

・肌がカサカサになる。

→悪化すると皮膚がはがれ落ちる、ひび割れる。

・かゆみを伴う。

→かいて悪化すると湿疹になる。

■予防法

・お肌の保湿をしっかり。

・室内を充分に加湿する。

・肌着は刺激の少ないものを使用する。

・アルコールは控えめに。

■しもやけとは?

凍瘡(とうそう)とも言い、寒さや冷えによって血行が悪くなって起こる炎症のひとつです。

手足の指や鼻の先、耳たぶなど血管の細い末端部分に発症しやすく、子どもや女性の方がなりやす

いようです。

■症状

・手足が赤く腫れる、発疹ができる。

・温めるとかゆみが起こり、冷えると痛みを感じる。

■しもやけの治療

血行不良を改善するため下記のような治療法があり、複数を組み合わせて行う場合もあります。

・ビタミンEの摂取

・漢方薬の内服

・赤外線

・温浴マッサージ

※皮膚が赤みをおびている場合は、炎症を押さえるためステロイド外用薬を使用します。

■しもやけの予防法

特に手袋、靴下などで体の末端部分の防寒対策を心がけましょう。

■低温やけどとは?

体温より少し高い熱(45~50度程度)に数時間さらされることによって起こります。

低い温度でゆっくり進行するために熱さや痛みを感じにくく、気がついたときには皮膚の深部まで達する重症のやけどになっているケースが多いです。

■どこでどのように起こるの?

カイロ、床暖房、こたつなどの暖房器具を長時間使用する際は注意が必要です。

また、暖房器具以外でも膝にのせたノートパソコン、携帯電話、充電器でも低温やけどを引き起こすことがあります。

■症状

・皮膚が赤くなる。

・軽い痛み、少しぴりぴりする。

※見た目の症状が軽くても、長時間かけて皮膚の深い部分までやけどになっていることがあります。

低温やけどになってしまったら、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

■予防法

・あんかや湯たんぽなどは寝る前に入れておき、就寝前にはずすようにする。

まだまだ厳しい寒さが続きます。

皮膚トラブルの正しい予防法を身につけ、冬を乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「感染性胃腸炎」

今月の健康情報は「感染性胃腸炎」です。

感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は冬場に流行する感染症の一つです。

学校や社会福祉施設などでの集団発生もよく見られますので、流行のピークを迎える冬場は特に注意が必要です。

ウイルスや細菌等を原因とする消化器症状の総称です。

主に汚染された食物摂取等の経口感染によって発症します。

主な症状は突然の嘔吐・腹痛・下痢・発熱です。

乳幼児や高齢者は脱水症状を起こすことがありますので、注意が必要です。

ウイルスによるものと細菌によるものに分かれます。

・細菌によるもの…カンピロバクター、病原性大腸菌、サルモネラなど

今回は、特に冬場に流行するロタウイルス、ノロウイルスについてご紹介します。

ウイルス性胃腸炎の主な原因となるウイルスです。

乳幼児の急性下痢症の最も主要な原因がロタウイルスによるものです。 幼稚園・保育園などでの集団感染も多く見られます。

激しい嘔吐と白色の水様下痢が特徴で、高熱を伴い重症化する場合もあります。

○季節

冬から春にかけて流行します。

○感染経路

・汚染された食品や水を摂取した場合。

・汚染された物の表面に接触して、手指から口に入り感染する場合。

乳幼児から成人まで幅広く発症します。

比較的軽症ですが感染力が強く、何度もかかる場合があります。

○季節

季節を問わず発症しますが、生食で食べる機会の多いカキが旬を迎えることや、空気が乾燥することなどから、冬場に多く見られます。

○感染経路

・貝類の生食などによる食中毒。

・患者の吐しゃ物やふん便などから直接または二次的に感染する場合。

・感染者の調理した食品を食べた場合。

治療法は病原体によって異なります。

ウイルス性の場合は特効薬がないため対症療法となります。

脱水症を防ぐため、経口補水液などで水分補給をします。

乳幼児には赤ちゃん用のイオン飲料水などを少しずつ何回かに分けて飲ませてあげましょう。

また、胃腸に負担のかからない食事をとるよう心がけましょう。

尿が減る、ぐったりする、唇が乾燥する、反応が悪い等、脱水症状が見られたり、 水分を受け付けない等の場合は早急に小児科を受診してください。

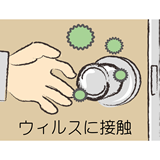

・便や吐物に接触れないようにする

便や吐物を処理する際は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用しましょう。

・手洗い・うがい

便・吐物の処理後、排便後、調理や食事の前には石けんで十分に手を洗い、 外出後はしっかりうがいもしましょう。

・二枚貝の加熱調理

カキなどの二枚貝を調理する際は、十分に加熱しましょう。

気になる症状が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「RSウイルス感染症」

今月の健康情報は「RSウイルス感染症」です。

RSウイルス感染症

あまりなじみの無い名前のウイルスですが、乳幼児のいる家庭では、これから流行のピークを迎える12月にかけて、特に注意が必要です。

乳幼児に多く見られる、ウイルスによる呼吸器の感染症です。

非常に感染力が強く、乳児の半数以上が1歳までに、ほぼ100%が2歳までに一度は感染し、大人になっても一生再感染を繰り返します。

早産児や心疾患のある乳児は重症化する恐れがあります。

大人は軽い鼻かぜ程度でおさまることが多いですが、RSウイルスに感染していることに気付かず、乳幼児にうつしてしまう恐れがあります。

咳、くしゃみなどの飛沫や、唾液や鼻水が付着したドア、おもちゃなどの接触により感染します。

家族内での感染が多いため、家族全員の予防対策が重要です。

■一般的な症状

鼻水、咽頭痛、咳、発熱などの風邪に似た症状が見られます。

■重症化した場合の症状

※下記の症状が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

・痰がつまって激しい咳が出る。

・ゼーゼーと苦しそうに呼吸する。呼吸数が多くなる。

さらに重症化すると細気管支炎、肺炎のおそれもあります。

吸うことはできますが、息を吐くことが充分にできず、空気を肺に取り込んだままの状態となって、呼吸が困難となります。

RSウイルスは、ワクチンや治療薬が無いため、予防が第一です。

特に、1歳以下の乳児に感染させないようにすることが重要です。

外出後の手洗い・うがい、食事や調理前の手洗いははもちろん、 鼻をかんだ後も石けんでよく手を洗うようにしましょう。

ウイルスを体に寄せ付けないようにすることで、感染の可能性は低くなります。

風邪をひいた家族がいる場合は、乳幼児の寝室を別にするようにしましょう。

おもちゃ、手すり、ドアノブなどこまめに消毒するようにしましょう。

気になる症状が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー