健康情報を更新しました 「はしか(麻疹)」

今月の健康情報は「はしか(麻疹)」です。

はしか(麻疹)

春から夏にかけて子どもがかかりやすい病気があります。

今回はそんな病気のひとつ「はしか(麻疹)」について学びましょう。

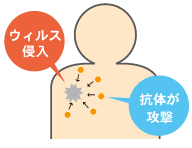

麻疹ウイルスによる感染症で、感染力がとても強く、空気感染、飛沫感染、接触感染のいずれでも感染します。

春から初夏にかけて流行する病気で、ピークは5月です。

また、春の環境の変化(入園、入学、進学など)により、ウイルスに感染する機会が増える場合もありますので、これからの季節は注意が必要です。

・高熱…38~39度の熱が数日続きます。

・咳や鼻水、目の充血、目やに…風邪とよく似た症状がみられます。

・痒みをともなう発疹…いったん熱が下がった後に出現します。

初期症状は風邪と似ていますが、風邪より症状が重いのが特徴です。

麻疹ウイルスの特効薬はありません。

症状を和らげる対症療法を行い、自然に治るのを待ちます。

はしか(麻疹)は気管支炎、中耳炎などの合併症を引き起こすことが多い病気です。

肺炎や脳炎など、重症化するリスクを伴う合併症もあります。

最もかかりやすい月齢は、生後6ヶ月以降~小児全期ですが、大人になってからも注意が必要です。

はしか(麻疹)は何よりも予防が大切です。

現在は風疹とワクチンと混合で、MRワクチンと呼ばれています。

MRワクチンは2回の接種が必要です。

第1期 |

第2期 |

1歳を過ぎてから  |

小学校就学前の1年間に  |

| 1歳を過ぎたら、できるだけ早く接種しましょう。 | 期間を過ぎてしまった場合もできるだけ早く接種しましょう。 |

※2回行う理由は、1回では免疫がつかない人が3~4%いるからです。

自分が感染しないためだけでなく、他人に感染させないためにも、対象年齢になったらなるべく早く予防接種を受けましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「花粉症の予防と対策」

今月の健康情報は「花粉症の予防と対策」です。

花粉症の予防と対策

今年も花粉症の季節がやってきました。

今年も花粉症の季節がやってきました。

花粉症を発症してしまってから治療するのではなく、花粉症にかかる前に予防することが一番重要です。

花粉症発症のはっきりとした原因は不明ですが、以下のような原因が考えられます。

・スギ花粉の増加

・スギ花粉の増加

杉の植林に伴う、花粉の飛散量増加

・食生活の変化

・食生活の変化

食生活の乱れによる免疫力の低下

その他にも

・大気汚染

・ストレスによる免疫力低下

なども花粉症発症の原因と考えられます。

・花粉情報を入手する

その日の花粉情報をチェックしてマスクの着用や外出を控えるなどして、対策を講じます。

・窓やドアを閉める

・窓やドアを閉める

花粉がたくさん飛んでいるときは、窓やドアを閉めましょう。

・外出を控えめにする

・外出を控えめにする

花粉がたくさん飛んでいるときは、外出を控えめにしましょう。

・マスク・メガネ・帽子を着用

・マスク・メガネ・帽子を着用

外出時はマスク、メガネ、帽子を着用し、すべすべした素材の服を選びましょう。

・花粉を残さない

・花粉を残さない

帰宅したら、衣服や髪を払って入室し、うがいやシャワーを励行しましょう。

・こまめに掃除する

・こまめに掃除する

部屋に入ってしまった花粉はこまめな掃除で除去します。空気清浄機の使用も効果的です。

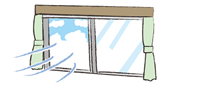

代表的な症状として、目のかゆみ、目の充血、涙が出る、鼻水、鼻づまり、くしゃみ等が挙げられます。

自覚症状が出てきたら、我慢せずに、まずはアレルギー検査を受けてみましょう。

花粉症の症状でお困りの方、アレルギー検査をご希望の方は医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「高血圧」

今月の健康情報は「高血圧」です。

高血圧

寒さの厳しい冬は、血圧が上がりやすくなります。

自覚症状がないまま高血圧が進行し、心筋梗塞や脳卒中を引き起こすこともあるので、注意が必要です。

・寒さを感じると、体温の発散を防ごうとして血管が収縮するため。

・忘年会や新年会で、つい食べ過ぎてしまい、摂取塩分や脂肪の量が多くなるため。

・寒さのため、運動不足になり、体重が増えるため。

あてはまる項目が多いほど、高血圧になりやすいため注意が必要です。

・たばこを吸う

・濃い味付けの食事や脂っぽい食べ物が好き

・野菜や果物をあまり食べない

・あまり運動しない

・家族に高血圧の人がいる

・ストレスが多い環境にいる

・お酒をたくさん飲む

・適正体重をオーバーしている

・血糖値が高いと言われたことがある

健康診断などで高血圧と診断され、再検査や治療をせずに放置してしまうと、高血圧が進行し、合併症を引き起こす危険があります。

脳梗塞、脳出血、脳卒中、心不全、心筋梗塞、狭心症、糖尿病、腎硬化症、腎不全

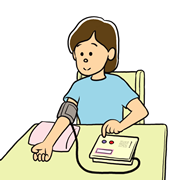

病院だと血圧が高くなる白衣高血圧や、病院では正常になる仮面高血圧などを発見できるため、家庭での血圧測定はとても重要です。

高血圧の基準は家庭血圧の場合、140/90mmHg以上です。

測定時間は朝と夜の1日2回です。

| 朝 | 起床1時間以内、排尿後・朝食前・服薬前に測定 |

| 夜 | 就寝前、食事・服薬・入浴・排尿等は済ませた後に測定 |

上腕部分で測定します。上腕の高さは心臓と同じくらいの高さにして下さい。

必ず座った状態で、しばらく安静にした後、測定して下さい。

できるだけ毎日測定し、記録することが重要です。

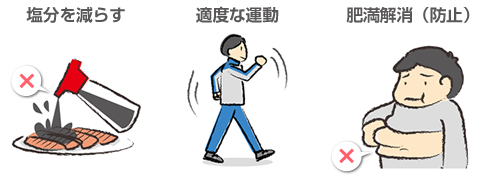

高血圧予防は、バランスのよい食事と、適度な運動が基本となります。

・塩分を減らす

・適度な運動

・肥満解消(防止)

これらを3つの柱として、規則正しい生活を送るよう心がけましょう。

■非薬物療法

高血圧と診断されたら、まずは生活習慣を見直し、食事療法と運動療法から始めます。

・運動療法…ウォーキング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動を適度に行うのが効果的です。

・食事療法…塩分、脂質を制限し、アルコールを控え、適正体重の維持に努めます。

■薬物療法

食事療法や運動療法を続けても血圧が下がらない場合や、重症な高血圧の場合は降圧薬による治療を行います。

高血圧は、自覚症状のほとんどない病気です。

血圧を上げない生活習慣を心がけ、定期的な検査(健康診断等)を受けるようにしましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「感染性胃腸炎」

今月の健康情報は「感染性胃腸炎」です。

感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は冬場に流行する感染症の一つです。

学校や社会福祉施設などでの集団発生もよく見られますので、流行のピークを迎える冬場は特に注意が必要です。

ウイルスや細菌等を原因とする消化器症状の総称です。

主に汚染された食物摂取等の経口感染によって発症します。

主な症状は突然の嘔吐・腹痛・下痢・発熱です。

乳幼児や高齢者は脱水症状を起こすことがありますので、注意が必要です。

ウイルスによるものと細菌によるものに分かれます。

・細菌によるもの…カンピロバクター、病原性大腸菌、サルモネラなど

今回は、特に冬場に流行するノロウイルス、ロタウイルスについてご紹介します。

乳幼児から成人まで幅広く発症します。

比較的軽症ですが感染力が強く、何度もかかる場合があります。

【季節】

季節を問わず発症しますが、生食で食べる機会の多いカキが旬を迎えることや、空気が乾燥することなどから、冬場に多く見られます。

【感染経路】

・貝類の生食などによる食中毒。

・患者の吐しゃ物やふん便などから直接または二次的に感染する場合。

・感染者の調理した食品を食べた場合。

2015年に、ノロウイルスの新型が発見され、2016年も引き続き大流行が懸念されています。

新型ノロウイルスは、症状・対処法などは従来型とほぼ同じですが、免疫を持つ人がほとんどいないため、感染拡大の危険性が高まっています。

患者数が増えれば重症者も増えるので、抵抗力の弱い高齢者や子どもは特に注意が必要です。

ウイルス性胃腸炎の主な原因となるウイルスです。

乳幼児の急性下痢症の最も主要な原因がロタウイルスによるものです。 幼稚園・保育園などでの集団感染も多く見られます。

激しい嘔吐と白色の水様下痢が特徴で、高熱を伴い重症化する場合もあります。

【季節】

冬から春にかけて流行します。

【感染経路】

・汚染された食品や水を摂取した場合。

・汚染された物の表面に接触して、手指から口に入り感染する場合。

治療法は病原体によって異なります。

ウイルス性の場合は特効薬がないため対症療法となります。

脱水症を防ぐため、経口補水液などで水分補給をします。

乳幼児には赤ちゃん用のイオン飲料水などを少しずつ何回かに分けて飲ませてあげましょう。

また、胃腸に負担のかからない食事をとるよう心がけましょう。

尿が減る、ぐったりする、唇が乾燥する、反応が悪い等、脱水症状が見られる、 水分を受け付けない等の場合は、早急に小児科を受診してください。

・便や吐しゃ物に直接触れないようにする

便や吐しゃ物を処理する際は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用しましょう。

・手洗い・うがい

便・吐しゃ物の処理後、排便後、調理や食事の前には石けんで十分に手を洗い、 外出後はしっかりうがいもしましょう。

・二枚貝の加熱調理

カキなどの二枚貝を調理する際は、十分に加熱しましょう。

気になる症状が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「手洗い・うがい・マスクで感染症予防」

今月の健康情報は「手洗い・うがい・マスクで感染症予防」です。

手洗い・うがい・マスクで感染症予防

寒さが一段と厳しくなるこの季節。

ノロウイルスやインフルエンザが各地で猛威をふるっています。

正しい手洗い・うがい・マスクの装着はこれらの感染症予防に欠かすことができません。

次のポイントを抑え、予防に努めましょう。

1 マスクの正しい選択

不織布製のものを選ぶ。

自分の顔にあったものを選ぶ。

2 マスクの正しいつけ方

・鼻の形に合わせて着用する。

・あごを包むように、下まで掛ける。

・できるだけ隙間ができないように鼻にフィットさせる。

・ひもで耳にしっかり固定する。

※なるべく顔に密着するように着用することがポイントです。

3 マスクの正しいはずし方

・ひもを持ち、顔から外す。

・ビニール袋に入れ、袋の口を綴じて廃棄する。

・手にウイルスが付着している可能性もあるため、手洗いや消毒を行う。

※はずす時は、なるべく表面に触らないように注意しましょう。

1日1枚を目安に使用しましょう。

| 1 石けんを適量とり、手の平と手の平をこすり、よく泡立てる。 | 2 指を組んで両手の指の間を洗う。 |

|

|

| 3 指先(爪)でもう片方の手をこすり、爪の間を洗う。 | 4 手首、手の甲を洗う。 |

|

|

| 5 石けんをきれいに洗い流す。 | 6 清潔なタオルでしっかりと水気を拭き取る。 |

|

|

●1度目は、正面を向いたまま「グチュグチュ」と口の中をゆすぐ。(1~2回)

●2度目は、顔を上に向けて「ガラガラ」と喉の奥をゆすぐ。(15秒程度を2~3回)

※2度目はしっかり上を向くことがポイントです。

感染症予防の正しい知識を身につけ、冬の寒波を乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「RSウイルス感染症」

今月の健康情報は「RSウイルス感染症」です。

RSウイルス感染症

あまりなじみの無い名前のウイルスですが、乳幼児のいる家庭では、これから流行のピークを迎える12月にかけて、特に注意が必要です。

乳幼児に多く見られる、ウイルスによる呼吸器の感染症です。

非常に感染力が強く、乳児の半数以上が1歳までに、ほぼ100%が2歳までに一度は感染し、大人になっても一生再感染を繰り返します。

早産児や心疾患のある乳児は重症化する恐れがあります。

大人は軽い鼻かぜ程度でおさまることが多いですが、RSウイルスに感染していることに気付かず、乳幼児にうつしてしまう恐れがあります。

咳、くしゃみなどの飛沫や、唾液や鼻水が付着したドア、おもちゃなどの接触により感染します。

家族内での感染が多いため、乳幼児のいる家庭では、全員の予防対策が重要です。

家族全員で予防対策を徹底しましょう。

■一般的な症状

鼻水、咽頭痛、咳、発熱などの風邪に似た症状が見られます。

■重症化した場合の症状

※以下の症状が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

・痰がつまって激しい咳が出る。

・ゼーゼーと苦しそうに呼吸する。呼吸数が多くなる。

さらに重症化すると細気管支炎、肺炎のおそれもあります。

吸うことはできますが、息を吐くことが充分にできず、空気を肺に取り込んだままの状態となって、呼吸が困難となります。

RSウイルスは、ワクチンや治療薬が無いため、予防が第一です。

特に、1歳以下の乳児に感染させないようにすることが重要です。

外出後の手洗い・うがい、食事や調理前の手洗いはもちろん、 鼻をかんだ後も石けんでよく手を洗うようにしましょう。

ウイルスを体に寄せ付けないようにすることで、感染の可能性は低くなります。

風邪をひいた家族がいる場合は、乳幼児の寝室を別にするようにしましょう。

おもちゃ、手すり、ドアノブなどこまめに消毒するようにしましょう。

気になる症状が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「季節性インフルエンザ対策」

今月の健康情報は「季節性インフルエンザ対策」です。

季節性インフルエンザ対策

寒くなり空気が乾燥してきたら、インフルエンザが流行する季節の到来です。

流行する前に十分な対策をとり、季節性インフルエンザを予防しましょう。

感染力が強く、重い合併症を引き起こすこともある病気です。

突然高熱が出るのが特徴で、同時に、悪寒、頭痛、筋肉痛や関節痛の全身症状も現れます。

インフルエンザは、風邪とは異なり症状が重くなります。

特に、ご高齢の方や乳幼児は注意が必要です。

かぜ症候群 |

インフルエンザ |

|

|---|---|---|

| 特徴 | 鼻や喉の症状が強いのが特徴です。 | 全身症状(寒気、倦怠感、下痢、吐き気)が強くあらわれます。 |

| 主な症状 | せき、鼻水、喉の痛み、微熱程度の発熱 ※重症化はほぼなし |

関節痛、筋肉痛、強い倦怠感、38度以上の高熱 ※重症化しやすい |

| 原因 | ライノウイルス アデノウイルス |

インフルエンザウイルスA・B・C型 |

| 発症 | 比較的ゆっくり | 急激 |

| 感染力 | 比較的弱い | 強い |

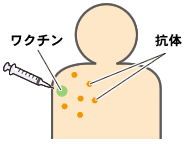

ワクチンは重症化を防ぐことに効果があり、インフルエンザにかからないというわけではありません!

またインフルエンザワクチンは「普通の風邪」には効果がありません。

・ワクチンの理論

予防のためのワクチン接種 |

実際にウイルスに感染 |

|

|

外部からのウイルスを攻撃する抗体(免疫)ができます。 |

すでにできた抗体がウイルスを攻撃します。 |

・接種後の副反応

発疹、かゆみ、頭痛、発熱、倦怠感などが起こる場合がありますが、通常は2~3日中に収まります。

【重大な副反応】

ショック、じんましんが生じることがあります。

※他、ギランバレー症候群、けいれん、肝機能障害など

| -卵などにアレルギーがある方- ワクチン用のウイルスはふ化鶏卵で培養するため、卵などにアレルギーがある方は注意が必要です。 |

季節性インフルエンザの予防法として、重要なのが流行前に予防接種を行うことです。

最も流行する時期は12月下旬から3月上旬頃です。

予防接種の効果が現れるまでに2週間程度を要することから、12月中旬までに接種をしましょう。

また、小学生以下の小児は2回接種が必要です。

接種間隔は3~4週間位が最もよいと言われています。

そのため小児の1回目の接種は11月中に受けることをお勧めします。

手洗いは接触による感染を防ぎます。

また、うがいはのどの乾燥を防ぐ効果があります。

インフルエンザウィルスは乾燥した状態で活発に活動します。

適度な室温と湿度を保つようにしましょう。

定期的に室内の換気を行うことも忘れずに。

抵抗力が落ちるとインフルエンザに感染しやすくなります。

規則正しい生活を心がけ、体力を保ちましょう。

ウイルスを体に寄せ付けないようにすることで、感染の可能性は低くなります。

咳やくしゃみなどの飛沫から感染を防ぐ効果があります。

(ただし、マスクで完全に防ぐことはできません。)

また、マスクにはのどの乾燥を防ぐ効果もあります。

インフルエンザ予防接種の費用や期間については、医療機関にご相談下さい。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「秋の花粉症にご用心」

今月の健康情報は「秋の花粉症にご用心」です。

秋の花粉症にご用心

夏の終わりから秋にかけて、くしゃみが止まらず水っぽい鼻水が続く方。

風邪よりも花粉やハウスダストのアレルギー症状を疑った方がよいかもしれません。

花粉は春だけではなく、1年中飛散しています。

秋の花粉症は、春より症状が軽いことが多いですが、中には夏の疲れと重なり 症状が重くなるケースもあります。

通常、風邪の症状は1週間程で治まりますが、 2週間以上水っぽい鼻水が続く場合は、花粉症やハウスダストのアレルギーの可能性があります。

秋に発症する花粉症の原因は、イネ科やキク科の植物です。

ブタクサ、ヨモギ、イネ、カナムグラ、セイタカアワダチソウなどがあります。

春に飛散するスギやヒノキの花粉とは違い、道端や空き地に生えている身近な植物が原因となります。

ダニが繁殖するのは6~7月ですが、夏に繁殖したダニが寿命を迎える秋になると、死骸や排泄物が大量にたまってしまいます。

そのため、ハウスダストの量は夏より秋の方が多くなり、アレルギー症状を引き起こす原因となります。

また、花粉症の人はハウスダストのアレルギー症状も出やすい傾向があるので注意が必要です。

花粉症 |

風邪 |

|

| 鼻水 | 水っぽい | 少し粘り気がある |

| 目のかゆみ・充血 | あり | なし |

| 発熱 | あっても微熱 | 高熱になることもある |

| 症状の継続 | 2週間以上~数ヶ月続くことも | 3日~1週間 |

花粉症の初期症状は風邪のひき初めとよく似ているため、見分けがつきにくい場合があります。

花粉症の疑いがある場合は早めに耳鼻科を受診するようにしましょう。

秋の花粉症の原因植物の花粉はせいぜい数十メートルしか飛散しません。

近寄らないだけでも十分に花粉症を予防することができます。

極力窓を開けないようにし、帰宅時には衣服を払い、花粉を落とすようにしましょう。

帰宅後はうがい、手洗いを徹底しましょう。

さらに、洗顔や目・鼻の洗浄をすると効果的です。

規則正しい生活とバランスの良い食事を心がけましょう。

また、睡眠を十分にとり、ストレスもためないようにしましょう。

気になる症状が2週間以上続くようなら、医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「熱中症予防」

今月の健康情報は「熱中症予防」です。

熱中症予防

夏本番のこの時期、熱中症にかからないよう、十分注意が必要です。

今回は、熱中症予防のポイントについてご紹介します。

熱さによって起こる、さまざまなからだの不調のことを言います。

体内の水分や塩分(ナトリウム)などのバランスが崩れたり、体温の調節機能が乱れたりすることが原因です。

体温上昇、めまい、体のだるさなどの症状がみられることがあります。症状が進むと、けいれんや意識障害が起こることもあります。

1.外出は、日差しが強い正午~午後3時を避ける

屋外を出歩く用事は、なるべく午前中のうちに済ませるようにしましょう。

2.涼しい服装を心がける

吸水性、通気性、速乾性にすぐれた素材で袖口や襟ぐりがあき、熱を逃すものを着用しましょう。

吸水性、通気性、速乾性にすぐれた素材で袖口や襟ぐりがあき、熱を逃すものを着用しましょう。

3.日傘や帽子を使う

熱中症防止には、直射日光を浴びないことが大切です。

熱中症防止には、直射日光を浴びないことが大切です。

4.水分・塩分をこまめにとる

汗をかいたときは水よりも、塩分+糖質がとれるイオン飲料や経口保水液をとりましょう。

汗をかいたときは水よりも、塩分+糖質がとれるイオン飲料や経口保水液をとりましょう。

5.日陰や室内に入り、クールダウンする

直射日光があたる場所をずっと歩かずに、たまに日陰や室内に入るようにしましょう。

6.暑さ指数(熱中症指数)をチェックする

テレビの天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトなどをチェックし、指数の高いときは特に気を付けましょう。

テレビの天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトなどをチェックし、指数の高いときは特に気を付けましょう。

熱中症は、真夏の炎天下で発症すると思われがちですが、実は夜の室内でも、多く発症すると言われています。

夜間は、水分補給ができない上、睡眠中の発汗により、脱水症状を引き起こすことが原因です。

1.エアコンや扇風機などで室温を下げる

ただし、室温を下げ過ぎないようにして、適温を心がけましょう。

ただし、室温を下げ過ぎないようにして、適温を心がけましょう。

2.寝る前にコップ1杯の水を飲む

特にお酒を飲んだ場合は、多めの水を飲むようにしましょう。

特にお酒を飲んだ場合は、多めの水を飲むようにしましょう。

3.パジャマや寝具は通気性の良いものを選ぶ

汗を吸いやすく通気性の良いものを使用するようにしましょう。

汗を吸いやすく通気性の良いものを使用するようにしましょう。

熱中症は重症化すると命を落とす危険性もある恐ろしい病気です。しっかりと対策をして、熱い夏を乗り切りましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー

健康情報を更新しました 「手足口病とヘルパンギーナ」

今月の健康情報は「手足口病とヘルパンギーナ」です。

手足口病とヘルパンギーナ

今回は、子どもに多く見られる夏風邪「手足口病」と「ヘルパンギーナ」についてご紹介します。

生後6ヶ月ぐらいから4~5才の乳幼児によく見られる疾患で、夏風邪の一種です。

ウイルス性の感染症で、エンテロウイルス、腸の中にいるコクサッキーA16ウイルスなどが原因で起こります。

・のどの痛み

・手のひら、足の裏、口の中にできる、周囲が赤く真ん中が白い米粒状の発疹

ひじやおしりにまで発疹ができるタイプや、口内炎だけのタイプなど症状は様々です。

口の中にできるものは破れてただれ、つばを飲み込むにも痛みを感じます。

特に赤ちゃんは不機嫌になったり、食欲が落ちたり、よだれが大量に出たりします。

通常、1週間から10日程度で症状は治まります。

脱水症状、意識障害などが見られたら、すぐに医師へ相談して下さい。

乳幼児によく見られる疾患で、夏風邪の一種です。

ウイルス性の感染症で、主にコクサッキーウイルスが原因で起こります。

・口腔内、咽頭部にできる小さな水ぶくれ

口腔内、咽頭部の水ぶくれは痛みを伴い、飲んだり食べたりできなくなることもあります。

通常、1週間程度で症状は治まります。

まれに、熱に伴う熱性けいれん、髄膜炎や心筋炎が生じることもあります。

頭痛、嘔吐、高熱が続くようでしたら、すぐに医師へ相談して下さい。

ヘルパンギーナは、学校感染症に指定されています。

症状が治まるまで、幼稚園や保育園、学校はお休みしましょう。

ワクチンや特効薬はありません。

つらい症状をやわらげる対症療法が中心となります。

ウイルスの原因、症状は異なりますが、基本的なケアの方法は同じです。

・水分補給

・水分補給

のどが痛くなるため、水分摂取を拒み、高熱とも相まって脱水症状を起こすことがよくあります。

少量ずつでもこまめに水分を与えるようにしましょう。

・栄養摂取

・栄養摂取

のどが痛くなるため、食欲がなくなります。

消化の良い、薄味で柔らかい食事を少しずつ与えるようにしましょう。

・手洗いの徹底

・手洗いの徹底

症状がおさまった後も、便中に1ヶ月近くウイルスを排泄します。

排便あるいはおむつ交換後は手洗いをしましょう。

気になる症状が見られたら、すぐに医師に相談しましょう。

提供:メディアコンテンツファクトリー